La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

+15

Calonne

Leos

Duc d'Ostrogothie

Trianon

Roi-cavalerie

Mr de Talaru

MARIE ANTOINETTE

CLIOXVIII

Comtesse Diane

Lucius

Comte d'Hézècques

La nuit, la neige

Nikko de Chissay

Gouverneur Morris

Mme de Sabran

19 participants

Page 11 sur 13

Page 11 sur 13 •  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13

1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Le jabot.

J'ignore si cette appellation existe au XVIIIe. Elle désigne en tout cas une grande ce dentelle faisant partie intégrante de la chemise.

Cette parure de dentelle sur la chemise s'observe dès la seconde moitié du XVIIe siècle (et peut être plus tôt, je l'ignore).

A partir de 1700, des portraits nous montrent que l'usage de la cravate se réduit à un simple tour de cou, servant à couvrir la jonction entre le visage et la chemise, et de faire apparaître celle-ci, qui jusqu'alors était cachée (en tout cas au niveau du cou, il y a des mode où elle apparaît plus bas, mais c'est un autre sujet). Devenue visible, elle est d'abord assez exubérante. Le gilet s'ouvre pour la faire apparaître. Autours des années 1740, le gilet semble se refermer un peu, le blanc de la chemise devient plus discret. Même si en bougeant le gilet s'ouvre ou se referme plus ou moins.

Ici, deux cas très 'débraillés', dans une scène de chasse ou d'intérieur :

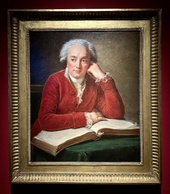

Là, plus convenable :

On trouve, comme pour les cravates, des versions plus modestes.

J'ignore si cette appellation existe au XVIIIe. Elle désigne en tout cas une grande ce dentelle faisant partie intégrante de la chemise.

Cette parure de dentelle sur la chemise s'observe dès la seconde moitié du XVIIe siècle (et peut être plus tôt, je l'ignore).

A partir de 1700, des portraits nous montrent que l'usage de la cravate se réduit à un simple tour de cou, servant à couvrir la jonction entre le visage et la chemise, et de faire apparaître celle-ci, qui jusqu'alors était cachée (en tout cas au niveau du cou, il y a des mode où elle apparaît plus bas, mais c'est un autre sujet). Devenue visible, elle est d'abord assez exubérante. Le gilet s'ouvre pour la faire apparaître. Autours des années 1740, le gilet semble se refermer un peu, le blanc de la chemise devient plus discret. Même si en bougeant le gilet s'ouvre ou se referme plus ou moins.

Ici, deux cas très 'débraillés', dans une scène de chasse ou d'intérieur :

Là, plus convenable :

On trouve, comme pour les cravates, des versions plus modestes.

Lucius- Messages : 11656

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 33

Lucius- Messages : 11656

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 33

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Cependant, soit par anglomanie, soit par retour au grand goût de la fin du règne de Louis XIV, ou les deux, on voit réapparaître dans les années 1775-80 la cravate. Mais elle n'est plus portée comme auparavant, mais elle vient s'ajouter au tour-de-cou et au jabot, enserrant le premier et disparaissant au creux du second.

Et à partir des années 1782-85, elle se noue en nœud papillon (je ne sais pas comme l'appeler autrement) remplaçant les nœuds de taffetas noir des bourses de perruque.

cette manière de faire reste cependant relativement minoritaire dans les portraits.

Et à partir des années 1782-85, elle se noue en nœud papillon (je ne sais pas comme l'appeler autrement) remplaçant les nœuds de taffetas noir des bourses de perruque.

cette manière de faire reste cependant relativement minoritaire dans les portraits.

Lucius- Messages : 11656

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 33

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Merci pour ce brillant exposé Lucius  (même si vous auriez pu nous épargner la vision de l'Affreux

(même si vous auriez pu nous épargner la vision de l'Affreux  ).

).

(même si vous auriez pu nous épargner la vision de l'Affreux

(même si vous auriez pu nous épargner la vision de l'Affreux  ).

).

Gouverneur Morris- Messages : 11795

Date d'inscription : 21/12/2013

Mme de Sabran- Messages : 55498

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Il est intéressant de noter qu'au début du XXe siècle, le regain d'intérêt pour le XVIIIe siècle entraine des réinterprétations des vêtements anciens à l'aune des nouvelles habitudes vestimentaires, en particulier pour le théâtre et les bal costumés. C'est, je pense, à cette époque qu'est inventée cette sorte de cravate-jabot-froufrou qu'on trouve encore beaucoup dans le costume de théâtre, qui n'a, comme vous avez pu le voir, aucun équivalent au XVIIIe siècle.

Ces inventions permette d'évoquer un passé un peu nébuleux, sans vraiment s'identifier à une époque en particulier, ou alors des époques très larges médiéval, renaissance, ancien régime. Les tenues de scènes de Calixte de Nigremont sont par exemple assez intéressantes. Sans faire référence à une mode véritable, l'évocation, l'interprétation, obtient l'effet suranné tout en créant une identité visuelle nouvelle.

Ces inventions permette d'évoquer un passé un peu nébuleux, sans vraiment s'identifier à une époque en particulier, ou alors des époques très larges médiéval, renaissance, ancien régime. Les tenues de scènes de Calixte de Nigremont sont par exemple assez intéressantes. Sans faire référence à une mode véritable, l'évocation, l'interprétation, obtient l'effet suranné tout en créant une identité visuelle nouvelle.

Lucius- Messages : 11656

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 33

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

En effet.

Dans le cas de ce portrait, je pense qu'on a à faire à un nœud de chemise très exubérant, dont le nœud est recouvert par la cravate de dentelle. Voyez comme elle monte plus haut. Dans l'exemple que j'avais donné il semblait que le nœud soit autours de la cravate, et dans le cas d'Horace, le nœud est fait avec la cravate. Les solutions sont assez nombreuses dans le détail, certaines très datées, d'autres plus génériques.

Lucius- Messages : 11656

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 33

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Il est vrai que, t'adonnant souvent à la reconstitution historique, tu es très compétent en la matière .

Quant à moi, faute de connaissances, je n'ai pas d'exigences précises, je suis plutôt bon public que très critique. J'aime les costumes intemporels surannés et froufroutants. Ils créent l'atmosphère indispensable au rêve .

Le théâtre classique en blue jean pull gâche mon plaisir .

Quant à moi, faute de connaissances, je n'ai pas d'exigences précises, je suis plutôt bon public que très critique. J'aime les costumes intemporels surannés et froufroutants. Ils créent l'atmosphère indispensable au rêve .

Le théâtre classique en blue jean pull gâche mon plaisir .

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 55498

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Tout dépend de l'ambition que l'on a. Si il s'agit de créer une atmosphère sans but historique précis, comme un conte de fée, il n'y a pas de raison d'être critique. La belle et la bête de Disney est supposée se passer en France au XVIIIe siècle, et les vêtements correspondent assez à cette ambiance de bal costumé 1900, avec crinoline et faux jabot à broche.

C'est lorsqu'il y a une prétention à reproduire l'histoire qu'on doit se montrer exigeant. Mais bien souvent cela coûte cher, et c'est un post budgétaire que des réalisateurs ont tendance à couper !

C'est lorsqu'il y a une prétention à reproduire l'histoire qu'on doit se montrer exigeant. Mais bien souvent cela coûte cher, et c'est un post budgétaire que des réalisateurs ont tendance à couper !

Lucius- Messages : 11656

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 33

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Ah bien sûr, le nerf de la guerre . C'est toujours là que le bât blesse .

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 55498

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

L'importance de la cravate dans la mode vestimentaire masculine atteint son apogée dans les années 1820 et 1830.

Pour les élégants, à part le gilet, il ne reste plus guère que la cravate pour se distinguer des autres. Evidemment plus de dentelles, cela est devenu du dernier goût

Voilà ce qu'en dit Balzac dans son Traité de la cravate :

"Considérés sous le rapport de la cravate, les hommes se divisent naturellement en trois grandes catégories.

D‘abord, pour commencer par celle qui mérite le moins notre attention, se présente cette classe nombreuse d’hommes qui portent la cravate sans la sentir, ni la comprendre, qui, chaque matin, tournent un morceau d’étoffe autour de leur cou, comme on fait d’une corde ; puis, tout le jour se promènent, mangent, vaquent à leurs affaires, et le soir, se couchent et s’endorment sans scrupule, sans remords, parfaitement satisfaits d’eux-mêmes, comme si leur cravate eût été mise le mieux du monde. Gens sans actualité, continuant le XVIIIème siècle au milieu du XIXè ; anachronismes vivants, trop nombreux, hélas ! à la honte du siècle de lumière, et que nous ne mentionnons ici que pour mémoire ; car, relativement à la cravate, ce sont des êtres négatifs.

Au-dessus d’eux, immédiatement, viennent ceux qui entrevoient ce qu’il y a de bien dans la cravate et ce qu’on peut en faire, mais qui, n’en pouvant tirer aucun parti par eux-mêmes, sont réduits à copier autrui. Esprits étroits, stériles, sans imagination, sans une seule idée à eux, ils étudient chaque jour le noeud qu’ils reproduiront le lendemain. Quelle estime faire de ce servum pecus de la cravate ? Je les comparerai à ces hommes frivoles qui cherchent chaque matin, dans les gazettes, les idées qu’ils auront toute la journée, ou aux mendiants qui vivent des charités d’autrui.

Au premier rang, enfin, se placent ces hommes forts et solides par eux-mêmes, qui sentent et comprennent la cravate, qui la comprennent dans ce qu’elle a d’essentiel et d’intime, avec cette énergie d’intelligence, cette puissance de génie, départies à ces mortels privilégiés quos aequus amavit Jupiter. Ceux-là n’ont ni maîtres ni modèles, ils trouvent en eux de grandes, de nobles ressources ; ils n’écoutent qu’eux-mêmes, ils sont véritablement créateurs.

Car la cravate ne vit que d’originalité et de naïveté ; l’imitation, l’assujettissement aux règles la décolorent, la glacent, la tuent. Ce n’est ni par étude ni par travail qu’on arrive à bien ; c’est spontanément c’est d’instinct, d’inspiration que se met la cravate. Une cravate bien mise, c’est un de ces traits de génie qui se sentent, qui s’admirent, mais ne s’analysent ni ne s’enseignent. Aussi, j’ose le dire avec toute la force de la conviction, la cravate est romantique dans son essence ; du jour où elle subira des règles générales, des principes fixes, elle aura cessé d’exister."

Pour les élégants, à part le gilet, il ne reste plus guère que la cravate pour se distinguer des autres. Evidemment plus de dentelles, cela est devenu du dernier goût

Voilà ce qu'en dit Balzac dans son Traité de la cravate :

"Considérés sous le rapport de la cravate, les hommes se divisent naturellement en trois grandes catégories.

D‘abord, pour commencer par celle qui mérite le moins notre attention, se présente cette classe nombreuse d’hommes qui portent la cravate sans la sentir, ni la comprendre, qui, chaque matin, tournent un morceau d’étoffe autour de leur cou, comme on fait d’une corde ; puis, tout le jour se promènent, mangent, vaquent à leurs affaires, et le soir, se couchent et s’endorment sans scrupule, sans remords, parfaitement satisfaits d’eux-mêmes, comme si leur cravate eût été mise le mieux du monde. Gens sans actualité, continuant le XVIIIème siècle au milieu du XIXè ; anachronismes vivants, trop nombreux, hélas ! à la honte du siècle de lumière, et que nous ne mentionnons ici que pour mémoire ; car, relativement à la cravate, ce sont des êtres négatifs.

Au-dessus d’eux, immédiatement, viennent ceux qui entrevoient ce qu’il y a de bien dans la cravate et ce qu’on peut en faire, mais qui, n’en pouvant tirer aucun parti par eux-mêmes, sont réduits à copier autrui. Esprits étroits, stériles, sans imagination, sans une seule idée à eux, ils étudient chaque jour le noeud qu’ils reproduiront le lendemain. Quelle estime faire de ce servum pecus de la cravate ? Je les comparerai à ces hommes frivoles qui cherchent chaque matin, dans les gazettes, les idées qu’ils auront toute la journée, ou aux mendiants qui vivent des charités d’autrui.

Au premier rang, enfin, se placent ces hommes forts et solides par eux-mêmes, qui sentent et comprennent la cravate, qui la comprennent dans ce qu’elle a d’essentiel et d’intime, avec cette énergie d’intelligence, cette puissance de génie, départies à ces mortels privilégiés quos aequus amavit Jupiter. Ceux-là n’ont ni maîtres ni modèles, ils trouvent en eux de grandes, de nobles ressources ; ils n’écoutent qu’eux-mêmes, ils sont véritablement créateurs.

Car la cravate ne vit que d’originalité et de naïveté ; l’imitation, l’assujettissement aux règles la décolorent, la glacent, la tuent. Ce n’est ni par étude ni par travail qu’on arrive à bien ; c’est spontanément c’est d’instinct, d’inspiration que se met la cravate. Une cravate bien mise, c’est un de ces traits de génie qui se sentent, qui s’admirent, mais ne s’analysent ni ne s’enseignent. Aussi, j’ose le dire avec toute la force de la conviction, la cravate est romantique dans son essence ; du jour où elle subira des règles générales, des principes fixes, elle aura cessé d’exister."

_________________

« elle dominait de la tête toutes les dames de sa cour, comme un grand chêne, dans une forêt, s'élève au-dessus des arbres qui l'environnent. »

Comte d'Hézècques- Messages : 4390

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 44

Localisation : Pays-Bas autrichiens

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

C'est drôle, et en même temps correspond tant à cet esprit romantique. Belles trouvailles !

Lucius- Messages : 11656

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 33

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Texte magnifique !

... en même temps, Balzac n'est pas le premier écrivaillon venu .

... en même temps, Balzac n'est pas le premier écrivaillon venu .

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 55498

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Il est communément admis que le terme cravate vient de « croate » en référence à la bande de tissu portée autour du cou par les hussards mercenaires, dont Louis XIV fit le régiment Royal-Cravate.

D'où le terme cravatier, fonction créée pour le Roi-Soleil au sein de son service de garde-robe. Sous réserve, on peut en déduire que Louis XIV a lancé la cravate civile, en remplacement du collet.

Dictionnaire de l'Académie Française 1694

Cravate : Sorte de mouchoir fait de toile ou de taffetas qui entoure le col, & tient lieu de collet. Cravate de toile. Cravate de taffetas. Cravate à dentelle.

Par observation et non par recherches approfondies, j'ai envie de dire qu'on lui doit aussi une version primitive du « nœud papillon », à moins que ce soit le fait de Monsieur son frère, très enclin aux nouveautés vestimentaires comme chacun sait.

Sur le portrait plus haut, « l'affreux » , anglomane notoire, est en habit d'équipage typique de la gentry britannique, portant le frac et la redingote à col montant, avec la cravate nouée en nœud sur le devant.

, anglomane notoire, est en habit d'équipage typique de la gentry britannique, portant le frac et la redingote à col montant, avec la cravate nouée en nœud sur le devant.

Pendant la Révolution, les hommes politiques adoptèrent pleinement la panoplie d'Outre-Manche, nœud de cravate compris.

Le nœud à l'anglaise connu son apogée au début du XIXe siècle, avec Beau Brummel, inventeur du dandysme. Ruiné, et dans l'incapacité de faire blanchir ses spectaculaires cravates, il les assortit aux costumes noirs, dont il était aussi l'initiateur.

D'où le terme cravatier, fonction créée pour le Roi-Soleil au sein de son service de garde-robe. Sous réserve, on peut en déduire que Louis XIV a lancé la cravate civile, en remplacement du collet.

Dictionnaire de l'Académie Française 1694

Cravate : Sorte de mouchoir fait de toile ou de taffetas qui entoure le col, & tient lieu de collet. Cravate de toile. Cravate de taffetas. Cravate à dentelle.

Par observation et non par recherches approfondies, j'ai envie de dire qu'on lui doit aussi une version primitive du « nœud papillon », à moins que ce soit le fait de Monsieur son frère, très enclin aux nouveautés vestimentaires comme chacun sait.

Sur le portrait plus haut, « l'affreux »

, anglomane notoire, est en habit d'équipage typique de la gentry britannique, portant le frac et la redingote à col montant, avec la cravate nouée en nœud sur le devant.

, anglomane notoire, est en habit d'équipage typique de la gentry britannique, portant le frac et la redingote à col montant, avec la cravate nouée en nœud sur le devant.Pendant la Révolution, les hommes politiques adoptèrent pleinement la panoplie d'Outre-Manche, nœud de cravate compris.

Le nœud à l'anglaise connu son apogée au début du XIXe siècle, avec Beau Brummel, inventeur du dandysme. Ruiné, et dans l'incapacité de faire blanchir ses spectaculaires cravates, il les assortit aux costumes noirs, dont il était aussi l'initiateur.

_________________

« La mode est à la France ce que les mines du Pérou sont à l'Espagne » Colbert.

Marie-Jeanne- Messages : 1497

Date d'inscription : 16/09/2018

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Merci, ma chère Marie-Jeanne, pour ce résumé de l'histoire de la cravate !

La cravate est aussi la bande de tissu qui habille la corde des lustres .

L'Art de la Cravate (et ses dentelles) par le baron Emile de l'Empesé, ah non, c'est trop drôle !!!

La cravate est aussi la bande de tissu qui habille la corde des lustres .

L'Art de la Cravate (et ses dentelles) par le baron Emile de l'Empesé, ah non, c'est trop drôle !!!

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 55498

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

contrairement à Brumel qui ne pouvait plus .... (empeser ses cravates)

Dernière édition par Lucius le Mer 06 Jan 2021, 10:58, édité 1 fois

Lucius- Messages : 11656

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 33

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Mme de Sabran a écrit:

L'Art de la Cravate (et ses dentelles) par le baron Emile de l'Empesé, ah non, c'est trop drôle !!!

Oui, n'est-ce pas !

_________________

« elle dominait de la tête toutes les dames de sa cour, comme un grand chêne, dans une forêt, s'élève au-dessus des arbres qui l'environnent. »

Comte d'Hézècques- Messages : 4390

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 44

Localisation : Pays-Bas autrichiens

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Marie-Jeanne a écrit:Cher Hézècques, si vous voulez bien traduisez-moi les descriptifs des silhouettes postées plus haut. Rien ne presse !

Voilà qu'enfin je m'attèle à la tâche

Je donnerai au fur et à mesure la traduction du descriptif de chaque gravure de mode dans mes volumes du Journal des Luxus de 1789 et 1792. Le bouquiniste m'a réservé aussi le tome 1793 que je récupererai bientôt

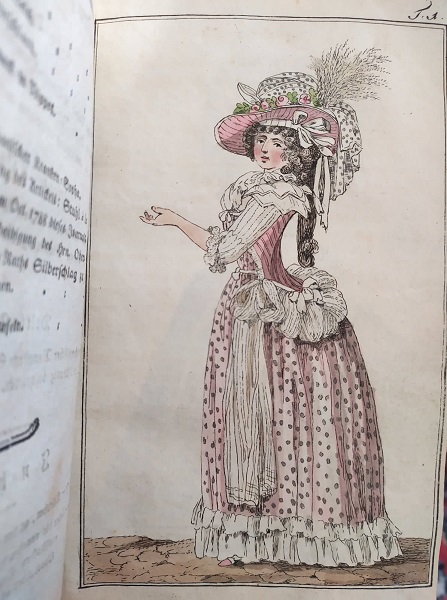

Voici l’explication pour la première planche dans le Journal des Luxus und der Moden, janvier 1789.

L'explication en allemand : "En revanche, comme la période du Carnaval et des bals approche, les caracos sont de nouveau fort à la mode chez nos jeunes dames, dans mille formes et coupes différentes. Ainsi, nous avons des caracos à l'anglaise, à la chinoise, à l'indienne, à la turque, et avec beaucoup d'autres noms inventés par nos marchandes de mode. Si l'on ne porte pas de masque au bal, pour une jeune dame c'est toujours le caraco qui est la façon la plus légère et la plus élégante de s'habiller pour le bal. Le caraco ne disparaîtra pas facilement du royaume des Modes, même s'il est lui aussi soumis à quelques modifications dans le temps, plus ou moins réussies, contrairement à d'autres formes d'habit moins courantes.

L'explication en allemand : "En revanche, comme la période du Carnaval et des bals approche, les caracos sont de nouveau fort à la mode chez nos jeunes dames, dans mille formes et coupes différentes. Ainsi, nous avons des caracos à l'anglaise, à la chinoise, à l'indienne, à la turque, et avec beaucoup d'autres noms inventés par nos marchandes de mode. Si l'on ne porte pas de masque au bal, pour une jeune dame c'est toujours le caraco qui est la façon la plus légère et la plus élégante de s'habiller pour le bal. Le caraco ne disparaîtra pas facilement du royaume des Modes, même s'il est lui aussi soumis à quelques modifications dans le temps, plus ou moins réussies, contrairement à d'autres formes d'habit moins courantes. Le caraco chemise est la nouvelle mode et aussi la plus agréable à porter comme robe de bal. Nous en donnons le dessin ici (voir la figure 1 / Tafel 1).

La chemise est de couleur rose dragée [Rosa Flor] avec des mouches argentées. Au-dessus c'est la coupe habituelle de la chemise, et en bas un falbala renversé, dans de la crêpe blanche.

Le corps du caraco est en couleur Rose Pékin satiné avec des rayures marron foncé. Les manches sont en crêpe blanche, avec des plis applatis, les bouts des manches jusqu'au coude à l'enfant, avec des dentelles repliées et des manchettes rondes de blonde. Au-dessus il y a une collerette doublée de crêpe blanche, bordée d'une bande dentelée. Une blonde est insérée devant, descendant des deux côtés de la poitrine et de la taille par deux bandes, afin de bien serrer le caraco. La taille du caraco est bordée par une large bande blanche, qui en descendant vers la pointe fait un noeud. En dessous de la bande, il y a des petits poufs rembourrés qui descendent, dans du [Flore] blanc rayé. Du côté gauche, en dessous du premier pouf, une écharpe de la même matière descend jusqu'au falbala.

Le fichu est dans du [Flore] très léger, avec une Gorge à l'Anglaise et une petite collerette. Le chapeau assorti est un chapeau dit "Chapeau à la fermière" doublé à l'intérieur par du [Rose Atlas], couvert et bordé au-dessus avec du blanc, légèrement courbé du côté gauche. En dessous au niveau du cercle blanc, des noeuds, dont les bouts tombent derrière la coiffure. Tout au-dessus un voile dans de la crêpe blanche avec des petites mouches argentées, agrémenté par une petite guirlande de roses, avec à gauche une panache de plumes à la neige.

Ce n'était pas évident de traduire du teuton ancien en français

Cela reste donc une traduction approximative.

Cela reste donc une traduction approximative. En plus, je ne suis pas familier avec le jargon de la mode. Je n'ai pas trouvé une bonne traduction des mots "Flor" et "Flore" qui apparaissent plusieurs fois dans la description ...

Dernière édition par Comte d'Hézècques le Mar 23 Mar 2021, 09:19, édité 1 fois

_________________

« elle dominait de la tête toutes les dames de sa cour, comme un grand chêne, dans une forêt, s'élève au-dessus des arbres qui l'environnent. »

Comte d'Hézècques- Messages : 4390

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 44

Localisation : Pays-Bas autrichiens

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Oooh merci beaucoup

Le texte est vraiment très détaillé, beaucoup plus que dans les périodiques français. Il ne manque plus que le patronage. Je ne connais pas non plus le terme « flore ». je présume qu'il s'agit d'un tissu léger du type linon, batiste, mousseline, ou gaze, propre à réaliser des poufs et des fichus.

Bravo pour la traduction

Le texte est vraiment très détaillé, beaucoup plus que dans les périodiques français. Il ne manque plus que le patronage. Je ne connais pas non plus le terme « flore ». je présume qu'il s'agit d'un tissu léger du type linon, batiste, mousseline, ou gaze, propre à réaliser des poufs et des fichus.

Bravo pour la traduction

_________________

« La mode est à la France ce que les mines du Pérou sont à l'Espagne » Colbert.

Marie-Jeanne- Messages : 1497

Date d'inscription : 16/09/2018

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Merci, merci, mon cher Félix, pour cette abondance de termes froufroutants comme nous les aimons tant !

Ils me ravissent !!!

Et j'ai toute confiance en ta traduction !

En dessous de la bande, il y a des petits poufs rembourrés qui descendent ...

... des petits poufs rembourrés un panache de plumes à la neige

un panache de plumes à la neige  C'est exquis !

C'est exquis !

Ils me ravissent !!!

Et j'ai toute confiance en ta traduction !

En dessous de la bande, il y a des petits poufs rembourrés qui descendent ...

... des petits poufs rembourrés

un panache de plumes à la neige

un panache de plumes à la neige  C'est exquis !

C'est exquis ! _________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 55498

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

le comte d'Hézècques a écrit:Je donnerai au fur et à mesure la traduction du descriptif de chaque gravure

... et la meilleure nouvelle, c'est que Félix nous promet un feuilleton!

Sehr gut, lieber Graf, lassen Sie sich nicht entmutigen, wir zählen auf Sie!

_________________

" Ai-je vu dans sa société quelque chose qui ne fût pas marqué au coin de la grâce, de la bonté et du goût? "

(Prince de Ligne, au sujet de "la charmante reine")

Bonnefoy du Plan- Messages : 390

Date d'inscription : 06/08/2018

Localisation : Le Maine

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Marie-Jeanne a écrit: Je ne connais pas non plus le terme « flore ». je présume qu'il s'agit d'un tissu léger du type linon, batiste, mousseline, ou gaze, propre à réaliser des poufs et des fichus.

Merci Marie-Jeanne, je pensais effectivement à ce genre de tissu. Sur le Wiki allemand, ils disent que Flor veut dire velours, mais dans le contexte de cette description de caraco, je me doute que ce soit du velours.

Bonnefoy du Plan a écrit:

Sehr gut, lieber Graf, lassen Sie sich nicht entmutigen, wir zählen auf Sie!

Vielen Dank, lieber Bonnefoy du Plan. Ich hoffe, dass ich alle Beschreibungen übersetzen kann.

_________________

« elle dominait de la tête toutes les dames de sa cour, comme un grand chêne, dans une forêt, s'élève au-dessus des arbres qui l'environnent. »

Comte d'Hézècques- Messages : 4390

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 44

Localisation : Pays-Bas autrichiens

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Plaît-il ?...

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 55498

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Comte d'Hézècques a écrit: Merci Marie-Jeanne, je pensais effectivement à ce genre de tissu. Sur le Wiki allemand, ils disent que Flor veut dire velours, mais dans le contexte de cette description de caraco, je me doute que ce soit du velours.

Il n'est pas du tout impossible qu'il s'agisse d'un fin velours façonné à rayures, surtout que la publication se situe en hiver. C'est assez cohérent avec le corps « satiné » du caraco, que pour ma part je rapprocherais de son cousin le

« pierrot », plus en vogue dans cette période.

J'ai trouvé aussi que le terme « fleur » ou « flore » désignait, au XVIIIe siècle, une étoffe nouvelle. Ce qui resterait à confirmer, je ne l'ai jamais rencontré auparavant.

_________________

« La mode est à la France ce que les mines du Pérou sont à l'Espagne » Colbert.

Marie-Jeanne- Messages : 1497

Date d'inscription : 16/09/2018

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Re: La mode et les vêtements au XVIIIe siècle

Dans le numéro de janvier 1789, le reporter des modes de Paris du journal allemand "Journal des Luxus und der Moden", qui résidait dans la métropole même pour toujours être à l'affût quand une nouveauté dans le monde si capricieux de la mode française faisait son apparition, évoque l'engouement du beau monde pour Tipû Sâhib.

Paris, le 6 décembre 1788

Paris, le 6 décembre 1788

Comme vous le savez, les envoyés des Indes Orientales de Tipoo-Saib (sic) ont marqué les esprits dans le royaume des modes. Dans le domaine des petits objets de pierreries, ils ont mis en vogue le goût oriental des bijoux, qui s’appelle ici « à la Tipoo-Saib », et qui dure encore, car les bijoux s’usent moins vite qu’une chemise en linon. Dès lors, nous avons ici des chaînes d’acier avec des pierres d’opale, des perles, des cristaux blancs et en couleurs, des tabatières, des boucles d’oreille, bagues, montres, bracelets pour montres, des boucles, etc., le tout « à la Tipoo-Saib ».

Pour les parures de tête de nos dames, nous signalons ici comme nouveauté des soi-disant diadèmes. Ils sont travaillés de façon courante, dans de l'acier poli, avec bon nombre de petits diamants incrustés ; au milieu de la parure, un beau médaillon. On les porte juste au-dessus du front, dans les cheveux, ce qui donne un effet ravissant.

Merci beaucoup Marie-Jeanne, cela m'aidera pour mes traductions prochaines

Paris, le 6 décembre 1788

Paris, le 6 décembre 1788Comme vous le savez, les envoyés des Indes Orientales de Tipoo-Saib (sic) ont marqué les esprits dans le royaume des modes. Dans le domaine des petits objets de pierreries, ils ont mis en vogue le goût oriental des bijoux, qui s’appelle ici « à la Tipoo-Saib », et qui dure encore, car les bijoux s’usent moins vite qu’une chemise en linon. Dès lors, nous avons ici des chaînes d’acier avec des pierres d’opale, des perles, des cristaux blancs et en couleurs, des tabatières, des boucles d’oreille, bagues, montres, bracelets pour montres, des boucles, etc., le tout « à la Tipoo-Saib ».

Pour les parures de tête de nos dames, nous signalons ici comme nouveauté des soi-disant diadèmes. Ils sont travaillés de façon courante, dans de l'acier poli, avec bon nombre de petits diamants incrustés ; au milieu de la parure, un beau médaillon. On les porte juste au-dessus du front, dans les cheveux, ce qui donne un effet ravissant.

Marie-Jeanne a écrit:

Il n'est pas du tout impossible qu'il s'agisse d'un fin velours façonné à rayures, surtout que la publication se situe en hiver. C'est assez cohérent avec le corps « satiné » du caraco, que pour ma part je rapprocherais de son cousin le

« pierrot », plus en vogue dans cette période.

J'ai trouvé aussi que le terme « fleur » ou « flore » désignait, au XVIIIe siècle, une étoffe nouvelle. Ce qui resterait à confirmer, je ne l'ai jamais rencontré auparavant.

Merci beaucoup Marie-Jeanne, cela m'aidera pour mes traductions prochaines

_________________

« elle dominait de la tête toutes les dames de sa cour, comme un grand chêne, dans une forêt, s'élève au-dessus des arbres qui l'environnent. »

Comte d'Hézècques- Messages : 4390

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 44

Localisation : Pays-Bas autrichiens

Page 11 sur 13 •  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13

1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13

Sujets similaires

Sujets similaires» Les dessous ou sous-vêtements féminins au XVIIIe siècle

» Mannequins, marottes et poupées de mode du XVIIIe siècle

» Accessoires de mode au XVIIIe siècle

» La mode et les habits masculins au XVIIIe siècle

» Les boutons, accessoires de mode au XVIIIe siècle

» Mannequins, marottes et poupées de mode du XVIIIe siècle

» Accessoires de mode au XVIIIe siècle

» La mode et les habits masculins au XVIIIe siècle

» Les boutons, accessoires de mode au XVIIIe siècle

Page 11 sur 13

Permission de ce forum:

Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum