Les lettres de cachet

5 participants

LE FORUM DE MARIE-ANTOINETTE :: La France et le Monde au XVIIIe siècle :: Histoire et événements en France

Page 1 sur 1

Les lettres de cachet

Les lettres de cachet

Lettres de cachet :

du mythe à la réalité

(Source : Le Figaro)

Publié / Mis à jour le LUNDI 17 JUIN 2019, par LA RÉDACTION

du mythe à la réalité

(Source : Le Figaro)

Publié / Mis à jour le LUNDI 17 JUIN 2019, par LA RÉDACTION

Abolies par la Révolution, les lettres de cachet délivrées au nom du roi permettaient à ses sujets de régler directement des litiges privés. Au prix de certains abus. L’ouvrage de Claude Quétel intitulé Les Lettres de cachet. Une légende noire se propose de rétablir la vérité historique.

En 1717, Voltaire passe onze mois à la Bastille pour avoir composé une satire insultant le Régent et, en 1726, il y est emprisonné sept jours à la suite d’une altercation avec le chevalier de Rohan.

En 1730, l’écrivain s’associe cependant à une démarche demandant au lieutenant général de la police d’intervenir contre une voisine, tripière de son état, dont la conduite fait scandale (ivresse, tapage, injures à l’égard des passants). Le commissaire du quartier ayant confirmé les faits, mais souligné que la commerçante se plaint de son côté d’être maltraitée par les domestiques de Voltaire, ce dernier revient à la charge et obtient l’enfermement de la malheureuse. « Même Voltaire, le grand Voltaire, commente l’historien Claude Quétel, deux fois victime d’une lettre de cachet, n’a pas hésité à utiliser cet instrument pour ses propres intérêts, fort mesquins en l’occurrence. »

Voilà qui est bien étonnant, choquant même, de la part de Voltaire !

Nul n'est parfait.

La lettre de cachet, stigmatisée comme un symbole de l’arbitraire royal, fait partie de la légende noire de l’Ancien Régime. Michelet y voyait « l’essence et la vie même de ce gouvernement ». L’opprobre est resté depuis sur un outil judiciaire qu’il est impossible de comprendre si on ne fait pas l’effort de se replacer dans les mentalités et la société qui l’a vu naître. Depuis l’étude menée par Frantz Funck-Brentano, historien qui eut son heure de gloire avant et après la Grande Guerre et qui avait travaillé dans les archives de la Bastille, peu de chercheurs se sont penchés sur le sujet. C’est pourquoi le livre plein d’anecdotes que lui consacre Claude Quétel, directeur de recherche honoraire au CNRS et auteur d’une Histoire véritable de la Bastille (rééd. Larousse 2006) et d’une Histoire de la folie (Tallandier, 2009), est le bienvenu.

Notre ami, Monsieur de Coco, vient justement d'ouvrir dernièrement un sujet sur l'ouvrage de Claude Quétel Crois ou meurs ! Histoire incorrecte de la Révolution française

Editions Tallandier (Avril 19)

https://marie-antoinette.forumactif.org/t4497-crois-ou-meurs-histoire-incorrecte-de-la-revolution-francaise-de-claude-quetel?highlight=qu%C3%A9tel

S'agirait-il du même livre sous un titre différent, comme cela arrive si fréquemment ?

L’expression « lettre de cachet » apparaît au XVIe siècle. Mais son origine remonte plus loin. Dans la monarchie française, le roi est la source de la justice. En pratique, cette justice est rendue en son nom par des officiers - c’est « la justice déléguée » -, mais le monarque conserve une partie de l’activité judiciaire (« la justice retenue »), qu’il exerce soit en son conseil, soit à travers des commissaires spéciaux constitués en chambres de justice, soit enfin par des décisions purement personnelles. Les lettres de cachet relèvent de cette dernière catégorie. Au Grand Siècle, elles sont un reliquat du lien direct qui existait entre le roi et le peuple, au Moyen Age, quand Saint Louis rendait la justice sous son chêne. Dans ses Mémoires, Louis XIV s’en vante encore : « Je donnai à tous mes sujets sans distinction la liberté de s’adresser à moi, à toute heure, de vive voix et par placets (afin) de rendre la justice à ceux qui me la demandaient immédiatement. »

C'est commode !

Mirabeau père en usera sans modération à l'égard de son fils.

Les lettres de cachet sont des ordres particuliers que le roi expédie par lettre close (par un cachet) et qui portent sa signature, même si elle n’est pas de sa main, et celle d’un secrétaire d’Etat. Il s’agit d’abord d’ordres d’emprisonnement concernant des accusations d’atteinte à la sécurité du royaume : le Grand Condé ou Fouquet sont arrêtés ainsi. Mais à partir de Louis XIV s’y ajoutent les affaires touchant l’ordre public au sens large. Sous Louis XV, signe de leur banalisation, les lettres sont des imprimés qui ont été remplis et qui ne portent pas nécessairement la signature royale.

L’immense majorité des requêtes sont présentées par des particuliers qui aspirent à faire interner, pour un temps bref, des personnes avec qui ils ont un litige, le temps que les coupables se repentent ou réparent leur faute. Le lieutenant de police reçoit ainsi des plaintes concernant toutes sortes d’affaires privées : prêts non remboursés, enfants dépensiers, liaisons adultères, dérangement mental. Pour les familles qui souhaitent agir vite et discrètement, la lettre de cachet évite les lenteurs du circuit judiciaire et, en un temps où l’honneur du nom a du sens, épargne le parfum de scandale laissé par une condamnation régulière.

Les internés sont en général à la charge de leur famille, et ne sont pas mélangés avec des prisonniers classiques. « Dès le début du XVIIIe siècle, observe Claude Quétel, le succès des lettres de cachet est devenu tel, à Paris aussi bien qu’en province, que le pouvoir royal se trouve dans l’impossibilité de fournir lui-même les maisons susceptibles d’enfermer tous les correctionnaires et tous les insensés. » La Bastille, le château de Vincennes ou le Mont-Saint-Michel sont donc loin d’être les seuls établissements où peuvent conduire les lettres de cachet : de Bicêtre à la Salpêtrière, les hôpitaux sont sollicités, de même que des dizaines de couvents et de dépôts de mendicité.

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article6088

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 54620

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Sait-on combien de lettres de grand cachet auraient été signées de la main de Louis XVI ?

Celle qui envoie Rohan à la Bastille ? (contre signée par Breteuil )

Celle qui envoie Rohan à la Bastille ? (contre signée par Breteuil )

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

C'est à dire de sa propre initiative ? Très peu, sans doute. En comparaison des milliers d'autres signées (plus généralement par ses " secrétaires à la main ") généralement à la demande des familles.

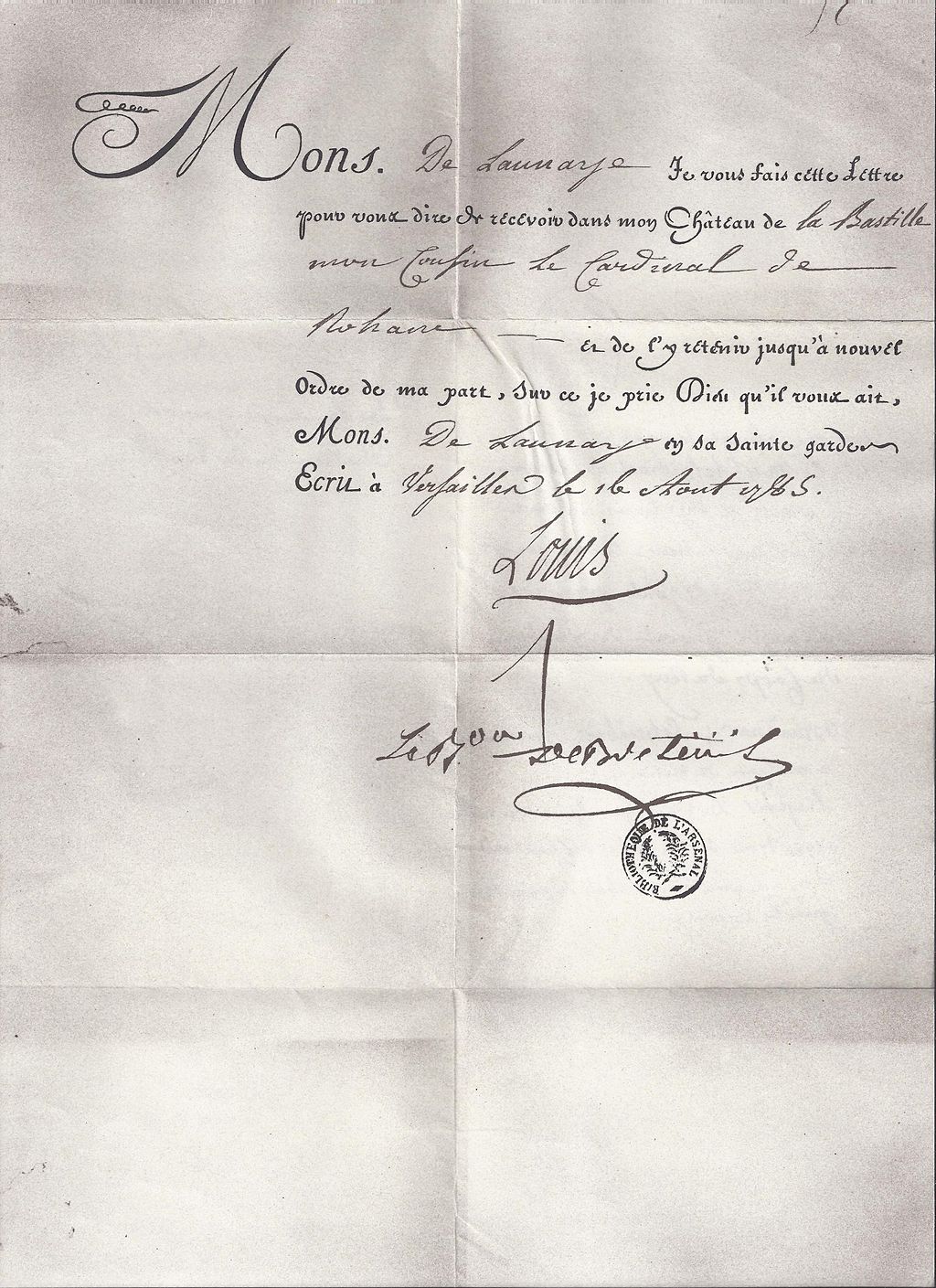

Voici le fac-similé de celle adressée au cardinal de Rohan, contresignée par le baron de Breteuil :

Voici le fac-similé de celle adressée au cardinal de Rohan, contresignée par le baron de Breteuil :

Lettre d'embastillement du cardinal de Rohan du 16 août 1785

Numérisation d’un facsimilé de l’exemplaire original (Bibliothèque de l'Arsenal)

Image : Commons Wikimedia

En voici une autre, signée d'un secrétaire à la main du roi :

En voici une autre, signée d'un secrétaire à la main du roi :

Lettre de cachet

Pièce (en partie) imprimée Signée « Louis » (secrétaire), contresignée par le baron de Breteüil.

Versailles, 5 juillet 1788. 1 page in-folio (343 mm x 220 mm)

Image : Librairie Pinault

Les deux sont pré-imprimées, c'est dire le nombre très important de lettres de cachet qui devaient être envoyées, chaque année, dans tout le royaume et donc je suppose qu'il est difficile de dire lesquelles, si elles ont été conservées, ont été de l'initiative du roi ?

Cette autre envoie Voltaire au " château de la Bastille ". Un honneur...

Cette autre envoie Voltaire au " château de la Bastille ". Un honneur...

Lettre de cachet concernant Voltaire

Louis XV (auteur du texte)

Ferdinand Delamonce (auteur du modèle)

Estampe, 18e siècle

Image : Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Lettre d'embastillement du cardinal de Rohan du 16 août 1785

Numérisation d’un facsimilé de l’exemplaire original (Bibliothèque de l'Arsenal)

Image : Commons Wikimedia

Lettre de cachet

Pièce (en partie) imprimée Signée « Louis » (secrétaire), contresignée par le baron de Breteüil.

Versailles, 5 juillet 1788. 1 page in-folio (343 mm x 220 mm)

Image : Librairie Pinault

Les deux sont pré-imprimées, c'est dire le nombre très important de lettres de cachet qui devaient être envoyées, chaque année, dans tout le royaume et donc je suppose qu'il est difficile de dire lesquelles, si elles ont été conservées, ont été de l'initiative du roi ?

Lettre de cachet concernant Voltaire

Louis XV (auteur du texte)

Ferdinand Delamonce (auteur du modèle)

Estampe, 18e siècle

Image : Musée Carnavalet, Histoire de Paris

La nuit, la neige- Messages : 17778

Date d'inscription : 21/12/2013

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Merci pour ces archives !

Est-ce que les lettres de cachet ne concernaient que les emprisonnements à la Bastille ?

Le 16 mai 1717, c'est le Régent ( sur les moeurs duquel sa plume s'était déchaînée ) qui le fait embastiller ( Voltaire a 23 ans ) et puis le fait libérer, admiratif de son génie.

Voltaire l'en remercie en ces termes :

« Monseigneur, je trouverais très doux que Sa Majesté daignât se charger de ma nourriture, mais je supplie Votre Altesse de ne plus se charger de mon logement. »

Neuf ans plus tard, c'est la fameuse altercation avec le veule Rohan-Chabot qui le regardera de son carrosse bastonné par ses laquais.

– Monsieur de Voltaire ? Monsieur Arouet ? Enfin avez-vous un nom ?

– Voltaire ! Je commence mon nom et vous, finissez le vôtre.

Les Rohan-Chabot obtiennent, le 17 Avril 1726, que Voltaire retourne méditer à la Bastille sur la différence de rang entre un grand seigneur et un écrivaillon .

Est-ce que les lettres de cachet ne concernaient que les emprisonnements à la Bastille ?

Il eut droit à cet honneur à deux reprises !La nuit, la neige a écrit:Cette autre envoie Voltaire au " château de la Bastille ". Un honneur...

Le 16 mai 1717, c'est le Régent ( sur les moeurs duquel sa plume s'était déchaînée ) qui le fait embastiller ( Voltaire a 23 ans ) et puis le fait libérer, admiratif de son génie.

Voltaire l'en remercie en ces termes :

« Monseigneur, je trouverais très doux que Sa Majesté daignât se charger de ma nourriture, mais je supplie Votre Altesse de ne plus se charger de mon logement. »

Neuf ans plus tard, c'est la fameuse altercation avec le veule Rohan-Chabot qui le regardera de son carrosse bastonné par ses laquais.

– Monsieur de Voltaire ? Monsieur Arouet ? Enfin avez-vous un nom ?

– Voltaire ! Je commence mon nom et vous, finissez le vôtre.

Les Rohan-Chabot obtiennent, le 17 Avril 1726, que Voltaire retourne méditer à la Bastille sur la différence de rang entre un grand seigneur et un écrivaillon .

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 54620

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Mme de Sabran a écrit:

Est-ce que les lettres de cachet ne concernaient que les emprisonnements à la Bastille ?

Non, pourquoi ? Je précise bien : dans tout le royaume. Forcément, car la Bastille ne suffirait pas à enfermer tous les condamnés !

Le Mont Saint-Michel, par exemple, était aussi un centre de détention d'Ancien Régime !

Et nous nous souvenons que Mirabeau et Sade seront notamment retenus au donjon de Vincennes.

Et nous nous souvenons que Mirabeau et Sade seront notamment retenus au donjon de Vincennes.Du reste les lettres de cachet pouvaient aussi être un " simple " ordre d'exil ou encore d'internement dans des hôpitaux. J'ignore si elle est inventée ou non, mais nous avions cité la lettre que Louis XV fait parvenir au duc de Choiseul :

Mon cousin, le mécontentement que me causent vos services me force à vous exiler à Chanteloup, où vous vous rendrez dans les vingt-quatre heures. Je vous aurais envoyé plus loin si ce n'était l'estime particulière que j'ai pour madame de Choiseul, dont la santé m'est fort intéressante. Prenez garde que votre conduite ne me fasse prendre un autre parti.

La Bastille demeurait cependant LA " prison royale ", mais nous savons qu'elle n'accueillait pas seulement les hôtes de marque du roi mais également les " pailleux ", prisonniers issus des classes populaires.

La nuit, la neige- Messages : 17778

Date d'inscription : 21/12/2013

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Merci à vous. J'ai ces documents Rohan et Voltaire , des "vedettes embastillées" .Mon intérêt se porte vers la signature du roi en personne . Souvenir d'une chouette exposition à l'Arsenal mais pas acheté le catalogue...snifff.

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Et qu'est-ce donc qui valait à une petite prison de province reculée le label de " prison royale " ?!

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 54620

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Je l'ignore. Je pense qu'il en a (simplement) signé pas mal, mais enfin si tu veux dire celle de sa seule initiative, disons pour raison d'Etat, sans doute très peu.CLIOXVIII a écrit:.Mon intérêt se porte vers la signature du roi en personne

La nuit, la neige- Messages : 17778

Date d'inscription : 21/12/2013

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

C'est moi qui écris " prison royale ". Le mot " prison " n'était même pas employé dans les lettres de cachet me semble-t-il. Les lettres que j'ai publiées ci-dessus désignent l'Hôpital et le Château de la Bastille.Mme de Sabran a écrit:Et qu'est-ce donc qui valait à une petite prison de province reculée le label de " prison royale " ?!

La nuit, la neige- Messages : 17778

Date d'inscription : 21/12/2013

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Je cite un extrait de l'article intéressant :

La Révolution face aux « victimes du pouvoir arbitraire » : l’abolition des lettres de cachet et ses conséquences

De Jeanne-Marie Jandeaux

Combien y a-t-il de prisonniers par lettre de cachet et comment se répartissent-ils dans le royaume fin 1789 – début 1790 ?

Il est difficile d’estimer précisément le nombre de détenus par ordre du roi dans le royaume à la fin de l’Ancien Régime. Claude Quétel avance le chiffre de 7 000 à 8 000 (39). La très grande majorité d’entre eux (80 %) sont incarcérés à la demande de leur famille. Les dossiers de lettres de cachet conservés dans les fonds des intendances en Province et aux Archives de la Bastille pour la lieutenance générale de Paris permettent certes d’évaluer le nombre de lettres de cachet expédiées sur une période donnée mais en aucun cas d’établir le nombre d’embastillés par ordre du roi à une époque précise (40). Cette donnée échappe à l’administration royale qui abandonne le plus souvent, faute de moyens, de temps et d’information, le suivi des prisonniers à leur famille et à leurs geôliers.

Sous l’appellation commune de « maisons de force » se cache au XVIIIe siècle une grande diversité de lieux de détention recevant des prisonniers par ordre du roi ; forts et prisons d’État n’en accueillent qu’une minorité (41), la majorité se trouvant concentrée dans des hôpitaux généraux et surtout des communautés religieuses, dans une logique de répartition des individus par sexe et par rang social.

Dans le cas des lettres de cachet de famille, le choix repose sur les moyens financiers de la famille et l’effort consenti pour son correctionnaire. Un vaste réseau de cinq à six cents maisons de force s’est ainsi développé dans tout le royaume (42), en marge des prisons traditionnelles et au gré du formidable accroissement des lettres de cachet de famille au cours du siècle.

Notes :

39) Claude Quétel, De par le Roy, essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981, p. 205‑206.

40) Si l’on sait quand une détention débute, on ignore le plus souvent quand elle se termine. La lettre de cachet ne comporte pas en effet de durée de détention, pratique qui ne se répand que dans la dernière décennie de l’Ancien Régime après la circulaire Breteuil visant à mieux contrôler la procédure des lettres de cachet (1784).

41) On compte par exemple sept prisonniers dans le fort de l’Île Sainte-Marguerite en décembre 1789, cinq prisonniers à la Tour de Crest en janvier 1790.

42) Estimation de Claude Quétel, De par le Roy, op. cit., p. 178.

* Source : Annales historiques de la Révolution française

La Révolution face aux « victimes du pouvoir arbitraire » : l’abolition des lettres de cachet et ses conséquences

De Jeanne-Marie Jandeaux

Combien y a-t-il de prisonniers par lettre de cachet et comment se répartissent-ils dans le royaume fin 1789 – début 1790 ?

Il est difficile d’estimer précisément le nombre de détenus par ordre du roi dans le royaume à la fin de l’Ancien Régime. Claude Quétel avance le chiffre de 7 000 à 8 000 (39). La très grande majorité d’entre eux (80 %) sont incarcérés à la demande de leur famille. Les dossiers de lettres de cachet conservés dans les fonds des intendances en Province et aux Archives de la Bastille pour la lieutenance générale de Paris permettent certes d’évaluer le nombre de lettres de cachet expédiées sur une période donnée mais en aucun cas d’établir le nombre d’embastillés par ordre du roi à une époque précise (40). Cette donnée échappe à l’administration royale qui abandonne le plus souvent, faute de moyens, de temps et d’information, le suivi des prisonniers à leur famille et à leurs geôliers.

Sous l’appellation commune de « maisons de force » se cache au XVIIIe siècle une grande diversité de lieux de détention recevant des prisonniers par ordre du roi ; forts et prisons d’État n’en accueillent qu’une minorité (41), la majorité se trouvant concentrée dans des hôpitaux généraux et surtout des communautés religieuses, dans une logique de répartition des individus par sexe et par rang social.

Dans le cas des lettres de cachet de famille, le choix repose sur les moyens financiers de la famille et l’effort consenti pour son correctionnaire. Un vaste réseau de cinq à six cents maisons de force s’est ainsi développé dans tout le royaume (42), en marge des prisons traditionnelles et au gré du formidable accroissement des lettres de cachet de famille au cours du siècle.

Notes :

39) Claude Quétel, De par le Roy, essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981, p. 205‑206.

40) Si l’on sait quand une détention débute, on ignore le plus souvent quand elle se termine. La lettre de cachet ne comporte pas en effet de durée de détention, pratique qui ne se répand que dans la dernière décennie de l’Ancien Régime après la circulaire Breteuil visant à mieux contrôler la procédure des lettres de cachet (1784).

41) On compte par exemple sept prisonniers dans le fort de l’Île Sainte-Marguerite en décembre 1789, cinq prisonniers à la Tour de Crest en janvier 1790.

42) Estimation de Claude Quétel, De par le Roy, op. cit., p. 178.

* Source : Annales historiques de la Révolution française

La nuit, la neige- Messages : 17778

Date d'inscription : 21/12/2013

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Et tant que j'y suis, je poste ici le texte intégral du décret qui abolira les lettres de cachet (les 16 et 26 mars 1790).

« LETTRES – PATENTES DU ROI, sur un décret de l’Assemblée nationale, concernant les personnes détenues en vertu d’ordres particuliers.

Données à Paris, le 26 mars 1790.

LOUIS, par la grâce de Dieu, et par la Loi constitutionnelle de l’État, Roi des Français : A tous ceux qui ces présentes lettres verront ; Salut.

L’Assemblée nationale ayant, par diverses considérations énoncées dans le préambule de son décret du 16 de ce mois, décrété les dispositions suivantes, Nous en avons ordonné et ordonnons l’exécution, ainsi qu’il suit :

ARTICLE PREMIER

Dans l’espace de six semaines après la publication des présentes, toutes les personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses, maisons de force, maisons de police, ou autres prisons quelconques, par lettres de cachet, ou par ordre des agents du pouvoir exécutif, à moins qu’elles ne soient légalement condamnées ou décrétées de prise de corps, qu’il n’y ait eu plainte en justice portée contre elles, pour raison de crimes emportant peine afflictive, ou que leurs père, mère, aïeul ou aïeulle, ou autre parents réunis, n’ayant sollicité et obtenu leur détention, d’après des mémoires et demandes appuyés sur des faits très graves, ou enfin qu’elles ne soient renfermées pour cause de folie, seront remises en liberté.

II.

N’entendons comprendre dans la disposition du présent article, les mendiants et vagabonds enfermés à temps, en vertu de sentence d’un juge, ou sur l’ordre des officiers de police et autres ayant caractère pour l’exécution des règlements relatifs à la mendicité et à la sûreté publique, à l’égard desquels il n’est rien innové quant à présent.

III.

Ceux qui, sans avoir été jugés en dernier ressort, auraient été condamnés en première instance, ou seulement décrétés de prise de corps, comme prévenus de crimes capitaux, seront conduits dans les prisons des tribunaux désignés par la Loi, pour y recevoir leur jugement définitif.

IV.

A l’égard des personnes non décrétées, contre lesquelles il y aura une plainte rendue en justice, d’après une procédure tendant à constater un corps de délit, elles seront également jugées, mais dans le cas seulement où elles le demanderaient ; et alors elles ne pourront sortir de prison qu’en vertu d’une sentence d’élargissement. Dans le cas où elles renonceraient à se faire juger, l’ordre de leur détention sera exécuté pour le temps qui en reste à courir ; de manière toutefois que sa durée n’excède pas six années.

V.

Les prisonniers qui devront être jugés en vertu des deux articles précédents, et qui seront condamnés comme coupables de crimes, ne pourront subir une peine plus sévère que quinze années de prison, excepté dans les cas d’assassinat, de poison ou d’incendie, où la détention à perpétuité pourra être prononcée. Mais dans ces cas mêmes, les juges ne pourront prononcer la peine de mort ni celle des galères perpétuelles.

Dans les quinze années de prisons seront comptées celles que les prisonniers ont déjà passées dans les maisons où ils sont détenus.

VI.

Quant à ceux qui ont été enfermés sur la demande de leur famille, sans qu’aucun corps de délit ait été constaté juridiquement, sans même qu’il y ait eu plainte portée contre eux en justice, ils obtiendront leur liberté, si dans le délai de trois mois aucune demande n’est présentée aux tribunaux, pour raison des cas à eux imputés.

VII.

Les prisonniers qui ont été légalement condamnés à une peine afflictive, autre toutefois que la mort, les galères perpétuelles, ou le bannissement à vie, et qui n’ayant point obtenu de lettres de commutation de peine, se trouvent renfermés en vertu d’un ordre illégal, garderont prison pendant le temps fixé par l’ordre de leur détention, à moins qu’ils ne demandent eux-mêmes à subir la peine à laquelle ils avaient été condamnés par jugement en dernier ressort ; et cependant aucune détention ne pourra jamais, dans le cas exprimé au premier article, excéder le terme de dix années, y compris le temps qui s’est déjà écoulé depuis l’exécution de l’ordre illégal.

VIII.

Ceux qui seront déchargés d’accusation, recouvreront sur le champ leur liberté, sans qu’il soit besoin d’aucun ordre nouveau, et sans qu’il puisse être permis de les retenir sous quelque prétexte que ce soit.

IX.

Les personnes détenues pour cause de démence seront, pendant l’espace de trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à la diligence de nos procureurs, interrogées par les juges dans les formes usitées, et en vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecins, qui, sous la surveillance des directoires des districts, s’expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d’après la Sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet.

X.

Les ordres arbitraires emportant l’exil, et tous les autres de la même nature, ainsi que toutes les lettres de cachet, sont abolis, et il n’en sera plus donné à l’avenir. Ceux qui en sont frappés sont libres de se transporter partout où ils jugeront à propos.

XI.

Les ministres seront tenus de donner aux citoyens ci-devant enfermés ou exilés, la communication des mémoires et instructions sur lesquels auront été décernés contre eux les ordres illégaux qui cessent par l’effet des présentes.

XII.

Les mineurs seront remis ou renvoyés à leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, au moment de leur sortie de prison.

Les assemblées de district pourvoiront à ce que les religieuses ou autres personnes qui, à raison de leur sexe, de leur âge, ou de leurs infirmités, ne pourraient se rendre sans dépense à leur domicile, ou auprès de leurs parents, reçoivent en avance, sur les deniers appartenant au au régime de la maison où ils étaient renfermés, ou sur les caisse publiques du district, la somme qui sera jugée nécessaire et indispensable pour leur voyage, sauf à répéter ladite somme sur le couvent dont les religieuses étaient professes, ou sur les familles, ou sur les fonds du domaine.

XIII.

Dans le délai de trois mois, il sera dressé par les commandants de chaque fort ou prisons d’Etat, supérieurs de maisons de force, ou maisons religieuses, et par tous détenteurs de prisonniers, en vertu d’ordre arbitraires, un état de ceux qui auront été élargis, interrogés et visités, renvoyés par devant les tribunaux, ou qui garderont encore prison en vertu des présentes : ledit état sera dressé sans frais et certifié.

XV.

Cet état sera déposé aux archives du district, et il en sera envoyé des doubles en forme, signés du président et du secrétaire, aux archives du département, d’où ils seront adressés à nos secrétaires d’État, pour être communiqués à l’Assemblée nationale.

XVI.

Rendons les commandants des prisons d’État, les supérieurs des maisons de force et maisons religieuses, et tous les détenteurs de prisonniers enfermés par ordre illégal, responsables, chacun en ce qui les touche, de l’exécution des présentes, et nous chargeons spécialement les tribunaux de justice, les assemblées administratives de départements et districts, et les municipalités, d’y tenir la main, chacun en ce qui les concerne.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme Loi du Royaume. En foi de quoi Nous avons signé et fait contre-signer ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’État.

A Paris, le vingt-sixième jour du mois de mars, l’an de grâce mil sept cent quatre vingt-dix, et de notre règne le seizième.

Signé : LOUIS.

Et plus bas, Par le Roi, La Tour du Pin, et scellées du Sceau de l’État.

A Grenoble, de l’Imprimerie Royale, 1790. »

* Source texte : Histoire pénitentiaire et Justice militaire

« LETTRES – PATENTES DU ROI, sur un décret de l’Assemblée nationale, concernant les personnes détenues en vertu d’ordres particuliers.

Données à Paris, le 26 mars 1790.

LOUIS, par la grâce de Dieu, et par la Loi constitutionnelle de l’État, Roi des Français : A tous ceux qui ces présentes lettres verront ; Salut.

L’Assemblée nationale ayant, par diverses considérations énoncées dans le préambule de son décret du 16 de ce mois, décrété les dispositions suivantes, Nous en avons ordonné et ordonnons l’exécution, ainsi qu’il suit :

ARTICLE PREMIER

Dans l’espace de six semaines après la publication des présentes, toutes les personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses, maisons de force, maisons de police, ou autres prisons quelconques, par lettres de cachet, ou par ordre des agents du pouvoir exécutif, à moins qu’elles ne soient légalement condamnées ou décrétées de prise de corps, qu’il n’y ait eu plainte en justice portée contre elles, pour raison de crimes emportant peine afflictive, ou que leurs père, mère, aïeul ou aïeulle, ou autre parents réunis, n’ayant sollicité et obtenu leur détention, d’après des mémoires et demandes appuyés sur des faits très graves, ou enfin qu’elles ne soient renfermées pour cause de folie, seront remises en liberté.

II.

N’entendons comprendre dans la disposition du présent article, les mendiants et vagabonds enfermés à temps, en vertu de sentence d’un juge, ou sur l’ordre des officiers de police et autres ayant caractère pour l’exécution des règlements relatifs à la mendicité et à la sûreté publique, à l’égard desquels il n’est rien innové quant à présent.

III.

Ceux qui, sans avoir été jugés en dernier ressort, auraient été condamnés en première instance, ou seulement décrétés de prise de corps, comme prévenus de crimes capitaux, seront conduits dans les prisons des tribunaux désignés par la Loi, pour y recevoir leur jugement définitif.

IV.

A l’égard des personnes non décrétées, contre lesquelles il y aura une plainte rendue en justice, d’après une procédure tendant à constater un corps de délit, elles seront également jugées, mais dans le cas seulement où elles le demanderaient ; et alors elles ne pourront sortir de prison qu’en vertu d’une sentence d’élargissement. Dans le cas où elles renonceraient à se faire juger, l’ordre de leur détention sera exécuté pour le temps qui en reste à courir ; de manière toutefois que sa durée n’excède pas six années.

V.

Les prisonniers qui devront être jugés en vertu des deux articles précédents, et qui seront condamnés comme coupables de crimes, ne pourront subir une peine plus sévère que quinze années de prison, excepté dans les cas d’assassinat, de poison ou d’incendie, où la détention à perpétuité pourra être prononcée. Mais dans ces cas mêmes, les juges ne pourront prononcer la peine de mort ni celle des galères perpétuelles.

Dans les quinze années de prisons seront comptées celles que les prisonniers ont déjà passées dans les maisons où ils sont détenus.

VI.

Quant à ceux qui ont été enfermés sur la demande de leur famille, sans qu’aucun corps de délit ait été constaté juridiquement, sans même qu’il y ait eu plainte portée contre eux en justice, ils obtiendront leur liberté, si dans le délai de trois mois aucune demande n’est présentée aux tribunaux, pour raison des cas à eux imputés.

VII.

Les prisonniers qui ont été légalement condamnés à une peine afflictive, autre toutefois que la mort, les galères perpétuelles, ou le bannissement à vie, et qui n’ayant point obtenu de lettres de commutation de peine, se trouvent renfermés en vertu d’un ordre illégal, garderont prison pendant le temps fixé par l’ordre de leur détention, à moins qu’ils ne demandent eux-mêmes à subir la peine à laquelle ils avaient été condamnés par jugement en dernier ressort ; et cependant aucune détention ne pourra jamais, dans le cas exprimé au premier article, excéder le terme de dix années, y compris le temps qui s’est déjà écoulé depuis l’exécution de l’ordre illégal.

VIII.

Ceux qui seront déchargés d’accusation, recouvreront sur le champ leur liberté, sans qu’il soit besoin d’aucun ordre nouveau, et sans qu’il puisse être permis de les retenir sous quelque prétexte que ce soit.

IX.

Les personnes détenues pour cause de démence seront, pendant l’espace de trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à la diligence de nos procureurs, interrogées par les juges dans les formes usitées, et en vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecins, qui, sous la surveillance des directoires des districts, s’expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d’après la Sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet.

X.

Les ordres arbitraires emportant l’exil, et tous les autres de la même nature, ainsi que toutes les lettres de cachet, sont abolis, et il n’en sera plus donné à l’avenir. Ceux qui en sont frappés sont libres de se transporter partout où ils jugeront à propos.

XI.

Les ministres seront tenus de donner aux citoyens ci-devant enfermés ou exilés, la communication des mémoires et instructions sur lesquels auront été décernés contre eux les ordres illégaux qui cessent par l’effet des présentes.

XII.

Les mineurs seront remis ou renvoyés à leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, au moment de leur sortie de prison.

Les assemblées de district pourvoiront à ce que les religieuses ou autres personnes qui, à raison de leur sexe, de leur âge, ou de leurs infirmités, ne pourraient se rendre sans dépense à leur domicile, ou auprès de leurs parents, reçoivent en avance, sur les deniers appartenant au au régime de la maison où ils étaient renfermés, ou sur les caisse publiques du district, la somme qui sera jugée nécessaire et indispensable pour leur voyage, sauf à répéter ladite somme sur le couvent dont les religieuses étaient professes, ou sur les familles, ou sur les fonds du domaine.

XIII.

Dans le délai de trois mois, il sera dressé par les commandants de chaque fort ou prisons d’Etat, supérieurs de maisons de force, ou maisons religieuses, et par tous détenteurs de prisonniers, en vertu d’ordre arbitraires, un état de ceux qui auront été élargis, interrogés et visités, renvoyés par devant les tribunaux, ou qui garderont encore prison en vertu des présentes : ledit état sera dressé sans frais et certifié.

XV.

Cet état sera déposé aux archives du district, et il en sera envoyé des doubles en forme, signés du président et du secrétaire, aux archives du département, d’où ils seront adressés à nos secrétaires d’État, pour être communiqués à l’Assemblée nationale.

XVI.

Rendons les commandants des prisons d’État, les supérieurs des maisons de force et maisons religieuses, et tous les détenteurs de prisonniers enfermés par ordre illégal, responsables, chacun en ce qui les touche, de l’exécution des présentes, et nous chargeons spécialement les tribunaux de justice, les assemblées administratives de départements et districts, et les municipalités, d’y tenir la main, chacun en ce qui les concerne.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme Loi du Royaume. En foi de quoi Nous avons signé et fait contre-signer ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’État.

A Paris, le vingt-sixième jour du mois de mars, l’an de grâce mil sept cent quatre vingt-dix, et de notre règne le seizième.

Signé : LOUIS.

Et plus bas, Par le Roi, La Tour du Pin, et scellées du Sceau de l’État.

A Grenoble, de l’Imprimerie Royale, 1790. »

* Source texte : Histoire pénitentiaire et Justice militaire

La nuit, la neige- Messages : 17778

Date d'inscription : 21/12/2013

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Merci LNLN pour cet intéressant texte, formidable travail de juriste !

L'assemblée n'ignore pas que de nombreuses raisons autres que politiques se dissimulent derrière les lettres de cachet, et cherche à s'assurer, en permettant à la Justice de faire son travail qu'aucun vrai criminel ne sera remis en liberté.

Un bel exemple de lettre de cachet émise à la demande de la famille : celles, sollicitées par sa belle-mère la Présidente de Montreuil, qui enverront à plusieurs reprises Sade en prison.

L'assemblée n'ignore pas que de nombreuses raisons autres que politiques se dissimulent derrière les lettres de cachet, et cherche à s'assurer, en permettant à la Justice de faire son travail qu'aucun vrai criminel ne sera remis en liberté.

Un bel exemple de lettre de cachet émise à la demande de la famille : celles, sollicitées par sa belle-mère la Présidente de Montreuil, qui enverront à plusieurs reprises Sade en prison.

Gouverneur Morris- Messages : 11345

Date d'inscription : 21/12/2013

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Oui, c'est fou !  Rien, aucun cas, n'est laissé au hasard .

Rien, aucun cas, n'est laissé au hasard .

Rien, aucun cas, n'est laissé au hasard .

Rien, aucun cas, n'est laissé au hasard ._________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 54620

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Un sujet un peu ardu mais passionnant. Merci.

Monsieur de la Pérouse- Messages : 455

Date d'inscription : 31/01/2019

Localisation : Enfin à bon port !

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Nous l'apprenons par le marquis de Bombelles, le 29 décembre 1784:

On a su mauvais au baron de Breteuil de déclarer aux évêques de la part du roi qu'ils restent à vivre dans leurs diocèses sauf à être appelés à Paris par des affaires réelles ... et celle de fixer à trois ans la captivité des gens que leurs familles soustraient à la société en vertu de lettres de cachet .

Louis XVI pensait, sans doute à juste titre, qu'il y avait certainement des abus et que l'on se débarrassait un peu trop facilement des gêneurs en les mettant à l'ombre du cachot .

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 54620

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: Les lettres de cachet

Re: Les lettres de cachet

Trois ans il faut déjà se les faire!

Monsieur de la Pérouse- Messages : 455

Date d'inscription : 31/01/2019

Localisation : Enfin à bon port !

Sujets similaires

Sujets similaires» La correspondance de Marie-Antoinette et Fersen : lettres, lettres chiffrées et mots raturés

» Louis-Charles-Auguste Le Tonnelier, baron de Breteuil (1730-1807)

» Lettres de Mme du Deffand.

» Lettres de la princesse de Lamballe

» Les lettres de Louis XVI à Mme de Polignac

» Louis-Charles-Auguste Le Tonnelier, baron de Breteuil (1730-1807)

» Lettres de Mme du Deffand.

» Lettres de la princesse de Lamballe

» Les lettres de Louis XVI à Mme de Polignac

LE FORUM DE MARIE-ANTOINETTE :: La France et le Monde au XVIIIe siècle :: Histoire et événements en France

Page 1 sur 1

Permission de ce forum:

Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|

|

|