Jean-Nicolas Bouilly (1763 - 1842) écrivain et dramaturge

3 participants

LE FORUM DE MARIE-ANTOINETTE :: La famille royale et les contemporains de Marie-Antoinette :: Autres contemporains : les hommes du XVIIIe siècle

Page 1 sur 1

Jean-Nicolas Bouilly (1763 - 1842) écrivain et dramaturge

Jean-Nicolas Bouilly (1763 - 1842) écrivain et dramaturge

Voici un nouveau sujet, dédié à Jean-Nicolas Bouilly, écrivain et dramaturge français, aujourd’hui bien tombé dans l’oubli, mais dans la première moitié du dix-neuvième siècle célèbre pour ses contes moralisateurs destinés à un jeune public. Il était surnommé « Le poète lacrymal », à cause des sujets abordés dans ses contes et ses pièces de théâtre qui frisent bien souvent la sensiblerie.

« Mais quel est le rapport avec Marie-Antoinette !? » Je vous vois déjà hurler de loin (

Je vous vois déjà hurler de loin (  ), trépignant d’impatience.

), trépignant d’impatience.

Alors voilà, Jean-Nicolas est né en 1763 à Joué-Lès-Tours, faubourg de Tours, de huit ans le cadet de Marie-Antoinette. Elevé par son beau-père, homme de droit et professeur de physique, celui-ci voulait destiner le petit Jean-Nicolas à une carrière portée sur le droit, mais ce joli petit garçon rêveur, aux boucles charmants, était davantage intéressé par le monde du théâtre. Au théâtre de Tours, en 1782, il remportait même un petit succès avec sa comédie « Une matinée à la mode ».

Son beau-père, membre du barreau, voulait en revanche qu’il s’engage absolument dans la voie juridique et il envoyait Jean-Nicolas à Orléans pour poursuivre ses études de droit.

C’était en 1787 qu’il se faisait recevoir avocat au Parlement de Paris, et il était présenté au serment officiel par, devinez qui… : Tronson du Coudray, le courageux défendeur de Marie-Antoinette lors de son pseudo procès.

Avec les premières tribulations révolutionnaires, Jean-Nicolas en profitait pour tourner définitivement le dos au Barreau. Ensuite, encouragé par Mirabeau (tout ça rime, c'est génial ), Jean-Nicolas se relançait dans le monde du théâtre.

), Jean-Nicolas se relançait dans le monde du théâtre.

En 1789 il remportait un franc succès avec sa pièce « Pierre le Grand » produit au Théâtre-Italien, drame lyrique en trois actes sur une musique de Grétry, qui fut même acclamée par Marie-Antoinette.

Ce succès l’avait déterminé à se consacrer uniquement au théâtre et à la littérature. Pendant la Révolution, il était retourné à Tours pour remplir des fonctions administratives, ainsi que pour rédiger un projet d’éducation destiné à la jeunesse pour une Commission dont il était membre. Ce travail l’a inspiré pour la rédaction de ses œuvres pour la jeunesse, entre autres les « Contes à ma fille » (1809), puis les « Conseils à ma fille » (1811)

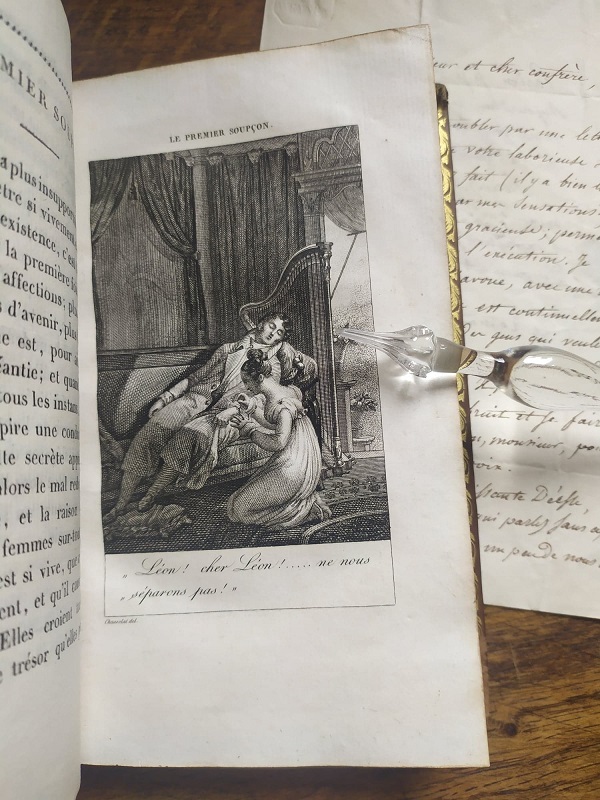

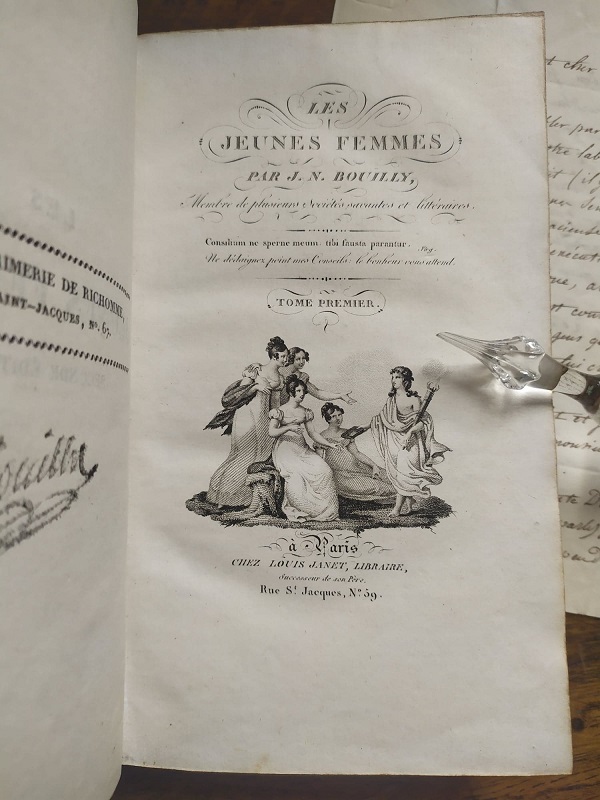

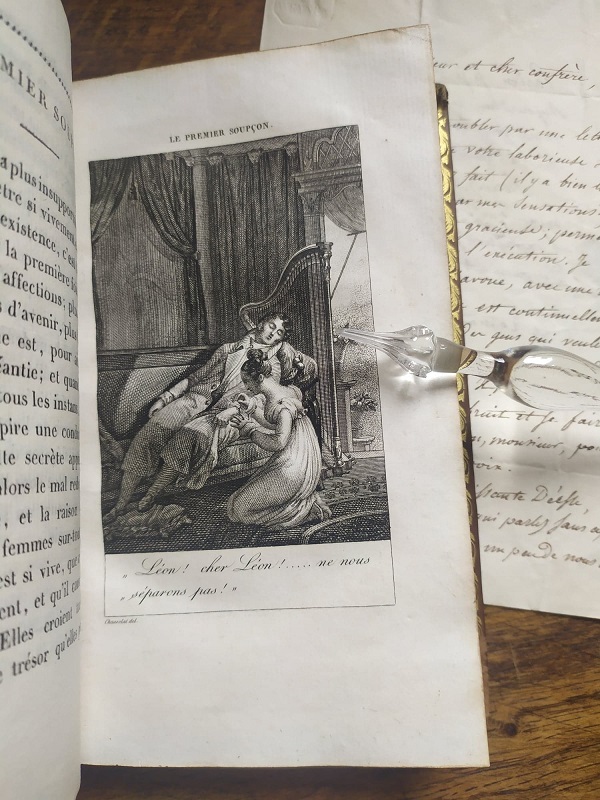

« Les jeunes femmes » (1817) :

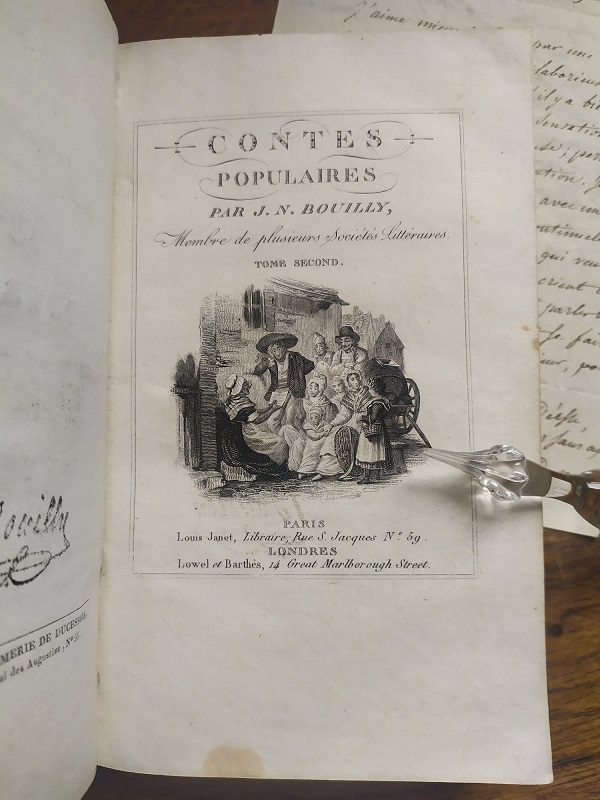

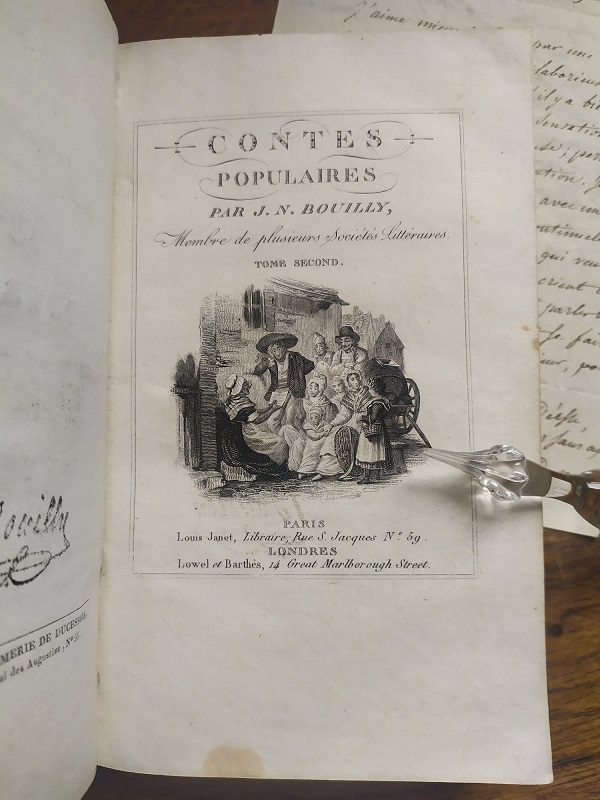

« Les contes populaires » (1830) :

Et bien d’autres titres encore. En 1835, sentant sa fin s’approcher, Jean-Nicolas Bouilly fait publier ses « Adieux du vieux conteur », mais comme Jean d’Ormesson, la mort ne voulant pas encore de lui, en 1838 il publiait un nouveau recueil : « Nouvelles Causeries d'un vieillard ».

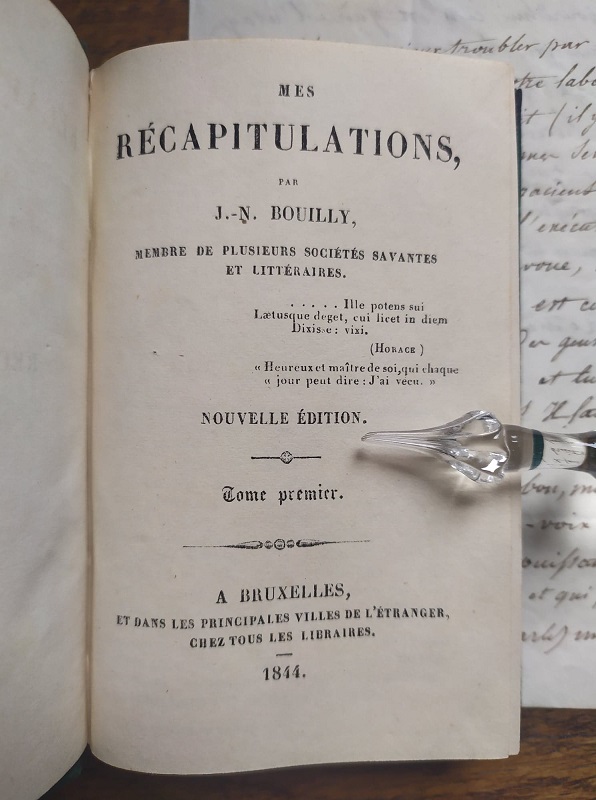

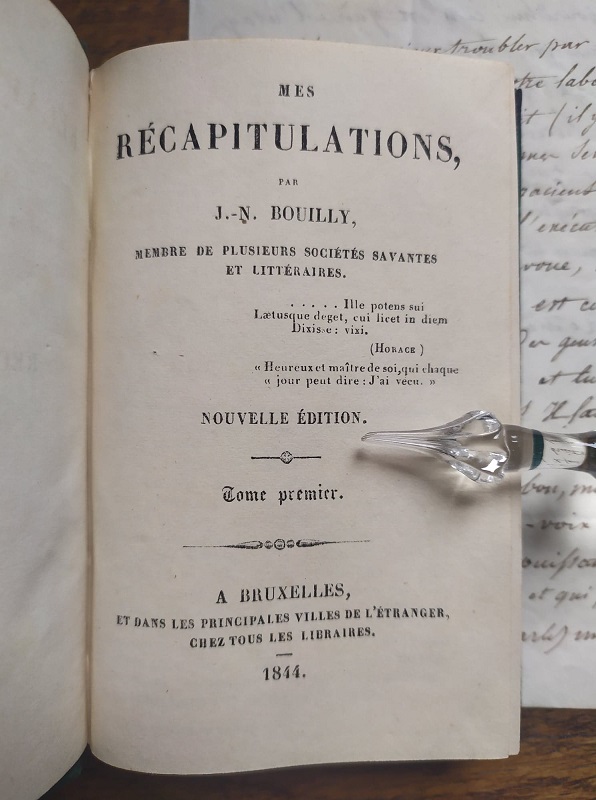

Pour nous, le plus intéressant ce sont « Mes Récapitulations », espèce de souvenirs de l’auteur, publiés en 3 volumes en 1836-1837. Car Bouilly fut, lui aussi, un témoin précieux des derniers feux de l’Ancien Régime, de sa douceur de vivre, et puis de la tourmente révolutionnaire, la Terreur, puis la montée de Napoléon, le retour des Bourbons, la Monarchie de Juillet…

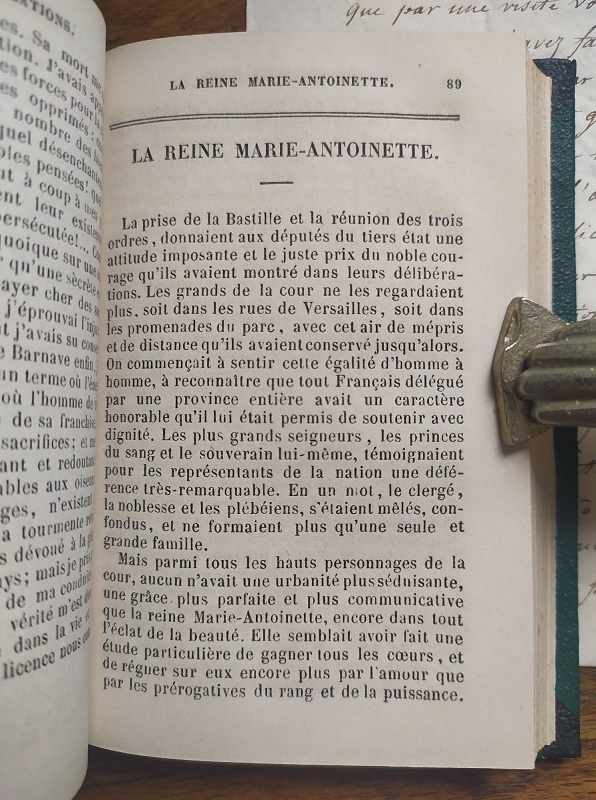

Il y a quelque temps j’ai trouvé une édition bruxelloise des Récapitulations publiée en 1844 :

Bouilly y évoque ses jeunes années, ses premières impressions de sa vie à Paris et ses expériences théâtrales avant et pendant la Révolution. Il relate sa rencontre avec Grétry et la fille de Grétry, Antoinette, la filleule de Marie-Antoinette, ainsi que sa rencontre avec l’aimable et charmante Mme Dugazon, célèbre actrice de la fin du dix-huitième siècle.

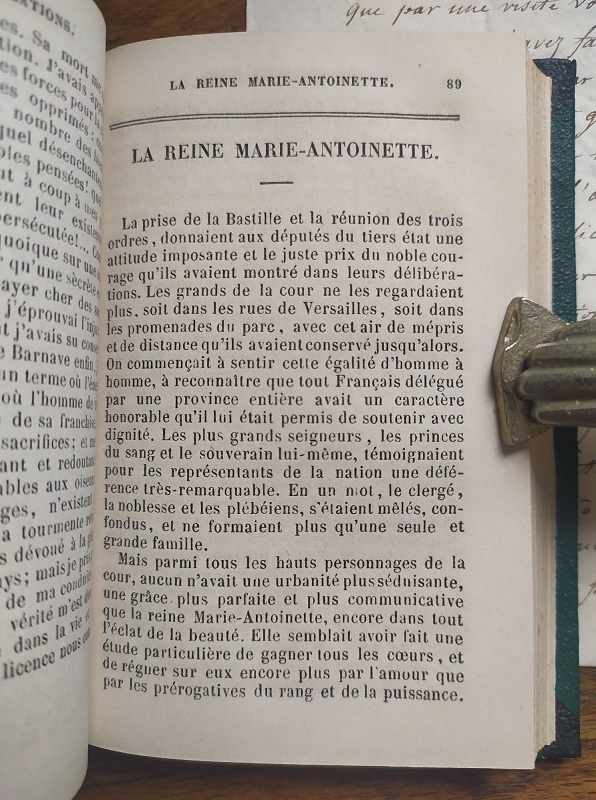

Il consacre tout un chapitre à Marie-Antoinette, que Bouilly a rencontré à plusieurs reprises.

Quant à la première rencontre, voici ce que notre cher Bouilly nous communique :

« Depuis longtemps l'usage réunissait tous les jeudis sur la terrasse de l'Orangerie, ce que la cour et la ville avaient dans les deux sexes de plus remarquable par l'élégance des formes, des manières, en un mot par cette tournure française qu'à celte époque enviaient et cherchaient à imiter tous les étrangers qui visitaient le magnifique séjour de Versailles.

La plus brillante société de Paris s'y réunissait ce jour-là même. On eût dit le rendez-vous de tout ce que la nature et l'art pouvaient créer de plus ravissant. L'imposante beauté des jardins, la magnifique collection des statues de nos grands maîtres ; des fleurs innombrables des quatre parties du monde ; des gazons toujours frais, et l'odeur enivrante de cinq cents orangers dans toute leur parure, qui s'élevait jusqu'à la terrasse comme une vapeur enivrante (…).

La reine ne manquait jamais de venir embellir de son auguste présence un concours aussi rare, aussi varié. Mais elle ne s'y montrait que sous la toilette la plus simple, et dépouillée de tous les ornements de la royauté. Soit qu'elle voulût éviter ce cérémonial d'étiquette qui la fatiguait; soit qu'elle éprouvât quelque plaisir à se faire remarquer moins comme reine de France, que comme une des plus belles femmes de son royaume, elle descendait de ses appartements, sous un simple vêtement blanc, sans la moindre recherche; mais dessinant les plus belles formes. Ses longs cheveux blonds étaient réunis en tresses, sous un simple chapeau de paille.

Elle donnait ordinairement le bras à l'une de ses dames d'honneur ; et suivie seulement d'un chasseur remarquable par sa taille élevée et sa figure imposante, elle se promenait comme une simple habitante de la ville ou des environs, traversait les différents groupes qui se formaient sur son passage; et semblait dire par son regard et son maintien, à toute cette brillante jeunesse française empressée sur ses pas : « Qui de vous ne serait le chevalier, le défenseur de sa reine ? »

Souvent après avoir parcouru plusieurs fois toute l'étendue de la terrasse, elle venait s'asseoir sur un des bancs de marbre blanc qui s'y trouvent posés de distance en distance. Et là, s'épanchant avec cette gracieuse urbanité et cette gaîté de bon ton dont elle offrait le modèle le plus parfait, elle passait en revue toutes les personnes défilant sous ses yeux.

On eût dit qu'elle devinait la pensée de ceux qui attachaient sur elle des regards avides, et semblaient lui dire : « La reine de France n'a rien à craindre au milieu de nous. »

Entourée en effet de tant d'hommage qu'elle méritait à tant de titres, Marie-Antoinette s'abandonnait avec confiance à tous les prestiges dont elle était environnée...

Hélas! tout est illusion pour les grands de la terre ; et comme le dit Juvénal : « La suprême puissance, dès qu'on la flatte, se croit égale aux dieux. »

Je me mêlais souvent dans la foule nombreuse qui tous les jeudis, de sept à neuf heures du soir, remplissait dans les grands jours d'été, la terrasse de l'Orangerie. Tout ce que l'élégance et la mode avaient de plus ravissant, était étalé par l'un et l'autre sexe dans ce royal séjour. Jamais on n'a vu, jamais peut-être on ne verra la grace et la galanterie française portées à un aussi haut degré de splendeur et de perfection. Jamais surtout l'empire des femmes ne fut exercé par elles avec plus de succès. On croyait être environné des houris, on se croyait transporté par un pouvoir magique, au paradis de Mahomet... Un soir je revenais du Petit-Trianon, séjour enchanté non moins que les jardins d'Armide.

J’y avais conduit une jeune dame des environs de Tours, enceinte de quelques mois, et qu'accompagnait son père, ancien militaire et chevalier de Saint-Louis. Nous étions revenus à pied, et ma jeune compatriote excédée de fatigue, cherchait quelque endroit commode où elle pût se reposer. Mais toutes les places étaient prises, tous les bancs étaient occupés. La jeune dame se décide alors à s'asseoir sur un des carrés de gazon que l'abondante rosée du soir rendait humide : la jolie promeneuse était tout en sueur; un pareil repos devenait dangereux ; nous nous y opposâmes son père et moi : et tandis que nous cherchions les moyens d'y suppléer, j'aperçois à vingt pas de nous, un des bancs de marbre qu'occupaient seulement deux femmes, dont l'une me tournait le dos, et dont l'autre qui paraissait à peu près sexagénaire, causait avec la première du ton de la plus grande intimité. Je prends ma course et vais m'emparer de la partie du banc qui restait vide, en m'asseyant un peu familièrement à côté de l'inconnue ; celle-ci, surprise et blessée peut-être d'un pareil acte de possession, se retourne et lance sur moi un regard imposant... Je reconnais la reine. Surpris à mon tour et troublé à cet aspect majestueux, je recueille mes esprits, et je m’excuse de mon étrange méprise, en désignant le chasseur de sa majesté, qui dans ce moment même, éloigné de sa maîtresse, occupé à voir des bateleurs faire leurs tours d'adresse, m'avait fait prendre le change.

La reine ne put s'empêcher d'approuver mes raisons par le plus gracieux sourire ; et sur ce que j’ajoutai que la place dont je m'étais si imprudemment emparé, était destinée à une jeune dame enceinte, accablée de fatigue, Marie-Antoinette me dit avec une affabilité qu'embellissait un ton de la plus gracieuse plaisanterie : « Il ne faut pas que cette dame soit privée des hauts faits de son digne chevalier : veuillez, monsieur, aller l'inviter de ma part à venir occuper auprès de moi la place que vous avez si vaillamment conquise. » Je courus instruire ma belle compatriote de mon étrange aventure, et de l'honorable invitation dont j'étais porteur. La jeune dame éprouva la plus vive émotion, et déclara que, malgré son extrême fatigue , elle n'oserait jamais s'asseoir auprès de la reine.

« Mais cette invitation, lui dit son père, est un ordre auquel ne peut se soustraire la fille d'un chevalier de Saint-Louis. » En achevant ces mots, il l'entraîne sur mes pas, et la présente lui-même à Marie-Antoinette qui, à la vue d'un vieux militaire décoré, se lève, le salue avec la grace la plus majestueuse, et fait placer à ses côtés la jeune dame à la fois si touchée et si interdite, qu'elle ne peut d'abord proférer une parole.

La fatigue et l'émotion font couler sur sa figure charmante une sueur dont s'aperçoit la reine ; et à un signe fait à son chasseur revenu derrière elle, celui-ci court chercher dans les appartements un coussin de velours sur lequel s'assied, d'après les vives instances de sa majesté, la jeune dame que ce trait de bonté touche au point que des larmes s'échappent de ses yeux. Elle voudrait exprimer sa reconnaissance j mais le respect la retient, l'admiration lui coupe la voix. « Ces bancs de marbre sont trop froids pour vous dans ce moment », ajoute Marie-Antoinette, avec un accent qui partait du cœur. Votre état exige les plus grands soins ; il est tout naturel que la reine de France prenne soin du petit-fils d'un chevalier de Saint-Louis... nous ne saurions trop nous entourer de serviteurs fidèles. » En prononçant ces derniers mots, elle porta les yeux sur moi, pour juger sans doute de l'effet qu'ils produiraient. Je repartis à l'instant même avec cet élan d'un cœur français qu'exaltait cette scène ravissante : « Eh ! qui ne donnerait son sang et sa vie pour votre Majesté? »

Ma charmante compatriote un peu remise de son émotion, trouva la force de répondre aux questions que lui fit la reine sur le beau jardin de la France qu'elle habitait, sur l'âge, le caractère et la profession de son mari, sur les plaisirs qu'offrait la capitale ; enfin sur ce qui l'avait frappée le plus au séjour de Versailles. « Après l'insigne honneur dont votre Majesté daigne me combler » répond la jeune dame, « et qui jamais ne s'effacera de mon souvenir, ce qui m'a causé le plus de surprise, ce qui, sur tous mes sens, a produit un enchantement que je ne puis définir encore, c'est, je l'avouerai, le Petit-Trianon d'où j'arrive, et dont le goût, l'élégante simplicité, et cette réunion de tout ce que les arts ont produit de plus parfait, m'ont jetée dans un ravissement qui m'a convaincue, madame, que ce lieu de délices ne pouvait être l'ouvrage que d'une auguste main habituée aux prodiges de la perfection. »

Cette réponse., faite par la bouche la plus fraîche et la plus expressive, parut plaire à Marie-Antoinette. Elle redoubla de questions sur l'esprit des habitants des bords de la Loire, exprima le regret de n'avoir jamais pu les visiter, récapitula surtout avec une intention très marquée, les preuves de dévouement et de fidélité que cette belle portion du peuple français avait dans tous les temps données à ses rois ; puis , attachant sur moi un nouveau regard observateur, elle termina par ces paroles d'une expression pénétrante : « Puissent leurs descendants les imiter, et se convaincre par eux-mêmes que nous ne sommes pas indignes de leur amour ! »

Le coup-d'œil qu'elle jeta sur moi en s'éloignant, ne me permit plus de douter qu'elle me prenait, à mon costume, pour un député du tiers-état, et qu'elle avait un pressentiment de tous les troubles qui menaçaient la France. Je m'inclinai respectueusement, et je la suivis des yeux avec un secret tressaillement qui se renouvela plus vivement encore lorsqu'un hasard, presque aussi étrange que le premier, me conduisit de nouveau devant cette femme adorable réunissant alors tout ce qui constitue la véritable souveraine, et dont les traits majestueux, le son de voix et le charme inexprimable sont restés pour jamais empreints dans mon souvenir. »

Un peu plus loin, Bouilly évoque sa présentation officielle à la reine, en 1789, après le succès de sa pièce de théâtre « Pierre le Grand » écrite en 1788 :

« Je récapitulais un matin toutes les jouissances que m'avait procurées le succès de Pierre-le-Grand ; et je rendais grace à cette providence tutélaire des jeunes auteurs, lorsque j'appris qu'un plus grand honneur encore m'était réservé. Parmi les couplets chantés à la fin de mon ouvrage, il en était un de dévouement au roi, portant invocation pour son bonheur et sa conservation au peuple dont il s'était montré le père.

Ce couplet dans la bouche expressive de madame Dugazon qui l'avait lancé avec la chaleur de son âme et l'énergie de son attachement à la famille royale; ce couplet, dis-je, dans lequel Grétry avait eu l'heureuse idée de rappeler l'air si touchant d'Henri IV à Gabrielle, avait produit sur les spectateurs un mouvement électrique, un de ces nobles élans français qui réunissent tous les cœurs, toutes les opinions. On le faisait répéter à chaque représentation de la pièce dont il animait le dénouement. Aucun assistant ne quittait sa place où debout, et s'identifiant avec l'actrice inimitable, il répétait avec elle chaque parole, chaque note de cet air antique et ravissant, qui rappelle si bien l'amour, la franchise et la valeur du plus aimable et du meilleur de nos rois.

Cet effet populaire servait la cause de Louis XVI : il parvint jusqu'aux oreilles de la reine qui fit demander à Grétry les paroles et la musique de ce final de Pierre-le-Grand, dont on parlait sans cesse. Le moindre hommage que reçoivent les grands de la terre, dont la puissance est menacée, est accueilli par eux avec ivresse. Ils savent le distinguer de cet encens de cour dont ils sont rassasiés ; et reconnaissent alors, mais souvent trop tard, la vérité de ce précepte d'Ovide que devraient répéter chaque jour, à toute heure, ceux que le destin place au premier rang de l'ordre social : « Ne vous laissez point séduire par les mensonges de la flatterie! » Grétry était le directeur de la musique particulière de la reine : emploi purement honorifique, et qu'on n'accordait qu'aux plus hautes célébrités de l'Europe. Il avait, à ce titre, ses grandes entrées chez Marie-Antoinette, qui le chérissait, et l'honorait d'une bienveillance toute particulière.

Il s'empressa donc d'aller porter à l'auguste marraine de sa fille, les couplets de notre ouvrage, qu'il lui chanta lui-même avec cette expression et cet accent de vérité qui l'avaient fait surnommer en France le Molière de la musique. Il produisit tout l'effet qu'il attendait. La reine fut émue au point que ses beaux yeux se mouillèrent de larmes : elle saisit une main du célèbre compositeur qu'elle pressa dans les siennes, et lui dit avec cette grace ravissante qui ajoutait encore à l'éclat de la majesté : « Grétry, je vous reconnais bien là. Je veux chanter ces couplets au roi : il ne résistera pas à vous en faire ses remercîments. »

Elle lui fit ensuite des questions pleines d'intérêt sur l'auteur des paroles, qu'on disait être bien jeune encore, et le fils d'un des députés du tiers-état. Grétry s'exprima sur mon compte avec cette chaleur qu'on porte à ceux qu'on protège, qu’on adopte ; et il reçut l'ordre de m'amener le jeudi suivant à Versailles.

La reine voulait me voir, me connaître, me remercier. Le soir même il me rencontre au foyer du Théâtre-Italien,, et s'acquitte de l'ordre dont il était chargé. Sa figure, en ce moment, exprimait une sorte de joie paternelle qui me toucha vivement.

Le jeudi suivant, devant partir pour Versailles, vers dix heures, je me disposais à me montrer dans cette honorable entrevue avec cette respectueuse déférence due à ma souveraine ; mais en même temps avec cette dignité d'homme qu'inspire et que donne l'amour de l'indépendance, lorsque le valet de chambre de Grétry vint me remettre un magnifique nœud d'épée, blanc de lis et bleu de ciel, que ces dames, me dit-il, l'avaient chargé de m'offrir.

Je ne sais quel instinct me persuada que cette offrande si flatteuse venait principalement de celle qui m'avait décerné le laurier et les immortelles, sans cesse présentes à ma mémoire. J'ornai mon épée de ce nœud de rubans futilité de cette époque, bien ridicule, sans doute ; mais elle me parut ravissante , puisqu'elle m'offrait un souvenir de la céleste créature dont le charme produisait sur moi l'impression la plus profonde. Je me rendis aussitôt chez Grétry, étalant avec orgueil, avec ivresse, le nœud d'épée dont j'étais paré, et j'en fis les remercîments les plus expressifs à la mère et à ses filles, sans m'apercevoir que ces remercîments s'adressaient principalement à la belle Antoinette, qui me répondit en baissant ses deux grands yeux, mais avec cette gracieuse expression qui lui était familière, qu'en effet elle avait désiré que je me présentasse devant son auguste marraine, en véritable chevalier français. « Ce nœud d'épée, » lui répondis-je, « étant blanc de lis et bleu céleste, la reine s'apercevra sans peine que je porte vos couleurs. »

Elle sentit parfaitement cette allusion à son teint d'une éclatante blancheur, et à ses grands yeux bleus les plus beaux du monde. Armé par elle d'un nouveau sourire, je donnai le bras à son digne père, et nous montâmes en voiture.

Nous fûmes introduits, vers midi et demi, dans les petits appartements de la reine. Elle venait d'entendre la messe à la chapelle; et se débarrassant, en entrant dans son salon de musique, d'un pouf de velours noir qu'elle avait sur sa tête (c'était son diadème favori), quittant aussitôt une ample mantille de dentelle noire, qui couvrait la taille la plus majestueuse et le cou le plus ravissant, elle nous fait approcher.

Grétry n'avait pas achevé ma présentation , que Marie-Antoinette, cherchant à s'expliquer la surprise que lui causait ma figure, s'écrie vivement : « Je ne me trompe point monsieur : ce n'est pas la première fois que vous vous offrez à ma vue. — Votre Majesté, répondis-je en souriant, daigne se rappeler, je le vois, ce grand jeune étourdi, qui, sur la terrasse de l'Orangerie, osa s'emparer d'une place... — Oui, oui, sur un des bancs de marbre où j'étais assise. Je vous reconnais parfaitement.... Grétry, ajouta-t-elle du ton le plus gracieux, vous pouvez vous vanter d'avoir dans votre collaborateur un féal chevalier des dames. » ... A ces mots, elle nous félicite sur notre succès ; et, me regardant fixement, elle daigne m'adresser des remercîments du dévouement que j'avais montré pour la cause du roi. « Cela me charme d'autant plus, » me dit-elle avec un sourire un peu malin , « qu'on vous dit être, monsieur, le fils d'un député du tiers-état. — Si parmi les représentants de la nation, » lui répliquai-je, « il en est, madame, qui oublient leurs devoirs de vrais Français..... parce que, peut-être, on les a trop méconnus.... je supplie votre Majesté de croire qu'il en est qui donneraient pour elle et leur sang et leur vie ; et s'ils avaient, comme moi, l'inappréciable honneur d'approcher de votre auguste personne, ils éprouveraient, j'ose en être le garant, que le lien sacré qui nous unit à vous est indestructible. — Puisse le ciel vous entendre, monsieur ! Puissent surtout les délégués du peuple avoir votre âme et votre noble dévouement ! »

Elle change aussitôt de conversation, et, passant d'objets graves et sérieux, à cette gaîté ravissante, à cette prédilection protectrice qu'elle avait pour les lettres et les arts, elle m'adresse plusieurs questions pleines de charme et d'intérêt sur les douces illusions d'un premier succès. Je répondis qu'il ne suffisait pas de l'obtenir, mais qu'il fallait encore savoir l'expier. Elle m'examina de nouveau avec une scrupuleuse attention ; et je l'entendis très distinctement dire à Grétry placé près de son ottomane : « II est fort bien, votre collaborateur : tout-à-fait bien. »

(…)

Marie-Antoinette produisit sur tous mes sens une impression d'autant plus vive, qu'elle parla d'Antoinette Grétry avec ce tendre intérêt d'une marraine. Oh ! qu'elles pénétraient avant dans mon cœur, ces paroles bienveillantes qui s'échappaient de sa bouche !

Jusqu'alors elle m'avait ébloui par sa beauté, ravi par sa grace : combien elle me toucha par cette bonté pénétrante, par cette encourageante et majestueuse familiarité qui subjuguaient tous ceux qui pouvaient l'entendre!....

« Quel âge a maintenant ma filleule ? » demanda-t-elle à son père d'un ton véritablement maternel. « Dix-sept ans, » répond Grétry ; « et, depuis ce temps, elle n'est vêtue, elle n'est parée que des dons de votre Majesté.—J'espère bien, » ajoute la reine, « qu'elle n'en perdra jamais l'habitude. Elle réunit tout ce qui doit faire un jour une femme distinguée, accomplie : aussi je me charge de lui choisir un mari. — Je crois, réplique Grétry, avec ce sourire si fin dont il avait l'habitude , « que nous ferons mieux de la laisser choisir elle-même. Elle s'est fait de l'hymen un système de bonheur que je n'aurais pas le courage de contrarier; et ce ne sera, je le présume, que parmi les littérateurs ou les artistes qu'elle cherchera le compagnon de ses destinées. — J'approuve très fort ce système, » reprend Marie-Antoinette, et je conçois que le sort de sa mère lui fasse envie. Je pourrais aisément lui destiner un de mes officiers, un des seigneurs de la cour ; mais, où trouver pour elle, où rencontrer un Grétry ? » En achevant ces mots, elle présente sa belle main à l'illustre compositeur ; et celui-ci s'empresse d'y déposer le baiser le plus respectueux. Vivement ému par la haute faveur accordée au grand talent, j'éprouve un tressaillement qui n'échappe point aux regards de la reine ; et ces mots, proférés avec enthousiasme, m'échappent involontairement : « Ah ! qui n'envierait pas les prérogatives de la célébrité ? — Vous commencez la vôtre, monsieur, sous de trop favorables auspices, pour que je ne m'empresse pas de l'encourager. En parlant ainsi, Marie-Antoinette me présente de mème sa main royale : surpris, éperdu, je mets un genou en terre, et j'effleure de mes lèvres tremblantes cette auguste main, dont le contact produisit sur tout mon être une commotion si forte, que ma respiration fut arrêtée quelques instants , et qu'il me fut impossible de cacher le trouble extrême répandu sur mes traits épanouis : « Votre Majesté l'excusera, » dit Grétry , me serrant le bras et me faisant signe de me remettre : « c'est la première fois qu'il boit l'ambroisie. »

Ce mot charmant me remit tout-à-fait, et flatta la reine au point qu'elle répliqua : « On a raison de dire que vous parlez en musique ? » En ce moment, entrèrent madame Élisabeth et la princesse de Lamballe. Cette dernière était d'une figure agréable , d'une taille svelte, d'un maintien plein de grace et de noble simplicité. Elle attira quelques instants mes regards; mais bientôt ils se portèrent sur la digne sœur de Louis XVI, sur ce modèle accompli de toutes les qualités que la nature peut rassembler dans un seul être (…). Madame de Lamballe y joignit à son tour ces félicitations d'une jolie femme, si propres à flatter, à caresser l'oreille d'un jeune auteur ; et Marie-Antoinette, mettant le comble à sa ravissante urbanité, m'annonça que tous les jeudis, à pareille heure, j'avais dès ce moment mes grandes entrées auprès de son auguste personne, et qu'elle s'intéresserait toujours vivement aux nouveaux succès que je pourrais obtenir. Elle chargea Grétry de remettre à sa fille Antoinette un anneau qu'elle tira d'un de ses doigts, comme un gage du dernier triomphe de son père. Madame Elisabeth et la princesse de Lamballe, détachant alors quelques fleurs d'un bouquet que chacune d'elles portait à la main, les offrirent à l'auteur de tant de brillantes compositions, pour en orner sa trente-quatrième couronne. (…)

Oh ! qui m'eût dit alors que ces augustes personnages qu'environnaient tant de puissance et de grandeur ; que ces trois fidèles amies réunissant tant de vertus et d'attraits ; que ces trois têtes rayonnantes de fraîcheur, de grace et de majesté …. Ici je m'arrête ; mon sang bouillonne : mon cœur se brise, et la plume s'échappe de mes mains. »

Ces mémoires si intéressantes et charmantes ne sont malheureusement plus rééditées depuis le dix-neuvième siècle. On trouve néanmoins toujours des exemplaires en vente sur eBay ou Rakuten.

Bouilly mourut à 79 ans à Paris ; il est inhumé au Père-Lachaise.

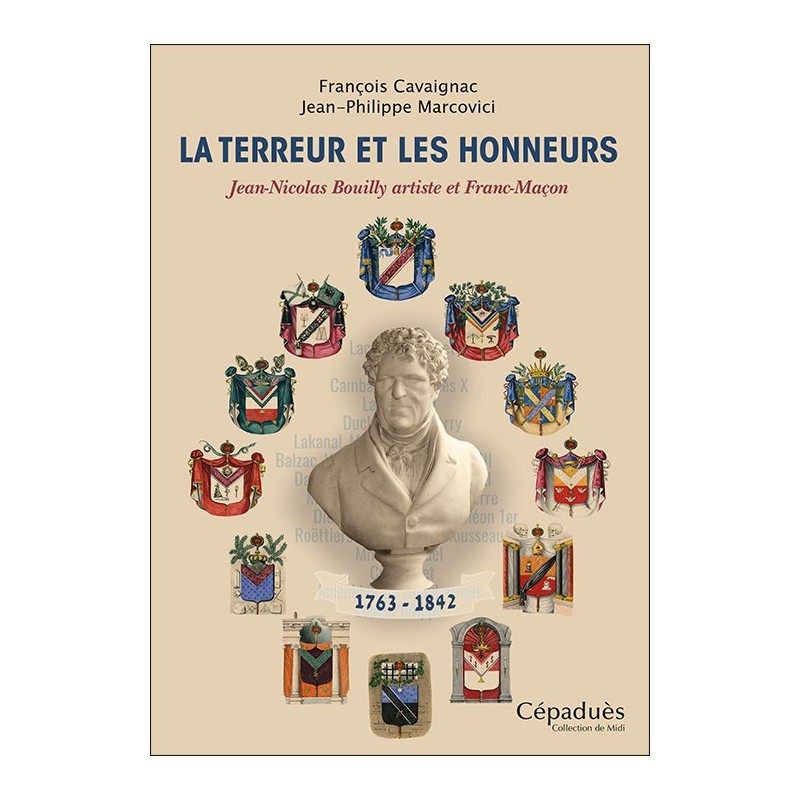

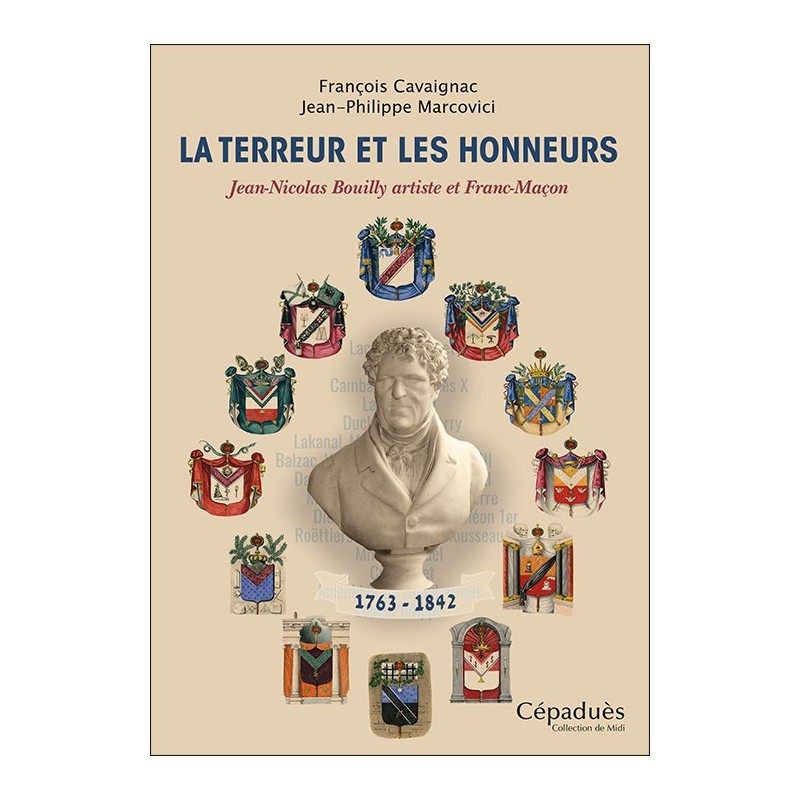

En 2021 un livre a paru qui lui est consacré, aux éditions Cépaduès : « La terreur et les honneurs - Jean-Nicolas Bouilly, artiste et Franc-maçon »

« Mais quel est le rapport avec Marie-Antoinette !? »

Je vous vois déjà hurler de loin (

Je vous vois déjà hurler de loin (  ), trépignant d’impatience.

), trépignant d’impatience. Alors voilà, Jean-Nicolas est né en 1763 à Joué-Lès-Tours, faubourg de Tours, de huit ans le cadet de Marie-Antoinette. Elevé par son beau-père, homme de droit et professeur de physique, celui-ci voulait destiner le petit Jean-Nicolas à une carrière portée sur le droit, mais ce joli petit garçon rêveur, aux boucles charmants, était davantage intéressé par le monde du théâtre. Au théâtre de Tours, en 1782, il remportait même un petit succès avec sa comédie « Une matinée à la mode ».

Son beau-père, membre du barreau, voulait en revanche qu’il s’engage absolument dans la voie juridique et il envoyait Jean-Nicolas à Orléans pour poursuivre ses études de droit.

C’était en 1787 qu’il se faisait recevoir avocat au Parlement de Paris, et il était présenté au serment officiel par, devinez qui… : Tronson du Coudray, le courageux défendeur de Marie-Antoinette lors de son pseudo procès.

Avec les premières tribulations révolutionnaires, Jean-Nicolas en profitait pour tourner définitivement le dos au Barreau. Ensuite, encouragé par Mirabeau (tout ça rime, c'est génial

), Jean-Nicolas se relançait dans le monde du théâtre.

), Jean-Nicolas se relançait dans le monde du théâtre. En 1789 il remportait un franc succès avec sa pièce « Pierre le Grand » produit au Théâtre-Italien, drame lyrique en trois actes sur une musique de Grétry, qui fut même acclamée par Marie-Antoinette.

Ce succès l’avait déterminé à se consacrer uniquement au théâtre et à la littérature. Pendant la Révolution, il était retourné à Tours pour remplir des fonctions administratives, ainsi que pour rédiger un projet d’éducation destiné à la jeunesse pour une Commission dont il était membre. Ce travail l’a inspiré pour la rédaction de ses œuvres pour la jeunesse, entre autres les « Contes à ma fille » (1809), puis les « Conseils à ma fille » (1811)

« Les jeunes femmes » (1817) :

« Les contes populaires » (1830) :

Et bien d’autres titres encore. En 1835, sentant sa fin s’approcher, Jean-Nicolas Bouilly fait publier ses « Adieux du vieux conteur », mais comme Jean d’Ormesson, la mort ne voulant pas encore de lui, en 1838 il publiait un nouveau recueil : « Nouvelles Causeries d'un vieillard ».

Pour nous, le plus intéressant ce sont « Mes Récapitulations », espèce de souvenirs de l’auteur, publiés en 3 volumes en 1836-1837. Car Bouilly fut, lui aussi, un témoin précieux des derniers feux de l’Ancien Régime, de sa douceur de vivre, et puis de la tourmente révolutionnaire, la Terreur, puis la montée de Napoléon, le retour des Bourbons, la Monarchie de Juillet…

Il y a quelque temps j’ai trouvé une édition bruxelloise des Récapitulations publiée en 1844 :

Bouilly y évoque ses jeunes années, ses premières impressions de sa vie à Paris et ses expériences théâtrales avant et pendant la Révolution. Il relate sa rencontre avec Grétry et la fille de Grétry, Antoinette, la filleule de Marie-Antoinette, ainsi que sa rencontre avec l’aimable et charmante Mme Dugazon, célèbre actrice de la fin du dix-huitième siècle.

Il consacre tout un chapitre à Marie-Antoinette, que Bouilly a rencontré à plusieurs reprises.

Quant à la première rencontre, voici ce que notre cher Bouilly nous communique :

« Depuis longtemps l'usage réunissait tous les jeudis sur la terrasse de l'Orangerie, ce que la cour et la ville avaient dans les deux sexes de plus remarquable par l'élégance des formes, des manières, en un mot par cette tournure française qu'à celte époque enviaient et cherchaient à imiter tous les étrangers qui visitaient le magnifique séjour de Versailles.

La plus brillante société de Paris s'y réunissait ce jour-là même. On eût dit le rendez-vous de tout ce que la nature et l'art pouvaient créer de plus ravissant. L'imposante beauté des jardins, la magnifique collection des statues de nos grands maîtres ; des fleurs innombrables des quatre parties du monde ; des gazons toujours frais, et l'odeur enivrante de cinq cents orangers dans toute leur parure, qui s'élevait jusqu'à la terrasse comme une vapeur enivrante (…).

La reine ne manquait jamais de venir embellir de son auguste présence un concours aussi rare, aussi varié. Mais elle ne s'y montrait que sous la toilette la plus simple, et dépouillée de tous les ornements de la royauté. Soit qu'elle voulût éviter ce cérémonial d'étiquette qui la fatiguait; soit qu'elle éprouvât quelque plaisir à se faire remarquer moins comme reine de France, que comme une des plus belles femmes de son royaume, elle descendait de ses appartements, sous un simple vêtement blanc, sans la moindre recherche; mais dessinant les plus belles formes. Ses longs cheveux blonds étaient réunis en tresses, sous un simple chapeau de paille.

Elle donnait ordinairement le bras à l'une de ses dames d'honneur ; et suivie seulement d'un chasseur remarquable par sa taille élevée et sa figure imposante, elle se promenait comme une simple habitante de la ville ou des environs, traversait les différents groupes qui se formaient sur son passage; et semblait dire par son regard et son maintien, à toute cette brillante jeunesse française empressée sur ses pas : « Qui de vous ne serait le chevalier, le défenseur de sa reine ? »

Souvent après avoir parcouru plusieurs fois toute l'étendue de la terrasse, elle venait s'asseoir sur un des bancs de marbre blanc qui s'y trouvent posés de distance en distance. Et là, s'épanchant avec cette gracieuse urbanité et cette gaîté de bon ton dont elle offrait le modèle le plus parfait, elle passait en revue toutes les personnes défilant sous ses yeux.

On eût dit qu'elle devinait la pensée de ceux qui attachaient sur elle des regards avides, et semblaient lui dire : « La reine de France n'a rien à craindre au milieu de nous. »

Entourée en effet de tant d'hommage qu'elle méritait à tant de titres, Marie-Antoinette s'abandonnait avec confiance à tous les prestiges dont elle était environnée...

Hélas! tout est illusion pour les grands de la terre ; et comme le dit Juvénal : « La suprême puissance, dès qu'on la flatte, se croit égale aux dieux. »

Je me mêlais souvent dans la foule nombreuse qui tous les jeudis, de sept à neuf heures du soir, remplissait dans les grands jours d'été, la terrasse de l'Orangerie. Tout ce que l'élégance et la mode avaient de plus ravissant, était étalé par l'un et l'autre sexe dans ce royal séjour. Jamais on n'a vu, jamais peut-être on ne verra la grace et la galanterie française portées à un aussi haut degré de splendeur et de perfection. Jamais surtout l'empire des femmes ne fut exercé par elles avec plus de succès. On croyait être environné des houris, on se croyait transporté par un pouvoir magique, au paradis de Mahomet... Un soir je revenais du Petit-Trianon, séjour enchanté non moins que les jardins d'Armide.

J’y avais conduit une jeune dame des environs de Tours, enceinte de quelques mois, et qu'accompagnait son père, ancien militaire et chevalier de Saint-Louis. Nous étions revenus à pied, et ma jeune compatriote excédée de fatigue, cherchait quelque endroit commode où elle pût se reposer. Mais toutes les places étaient prises, tous les bancs étaient occupés. La jeune dame se décide alors à s'asseoir sur un des carrés de gazon que l'abondante rosée du soir rendait humide : la jolie promeneuse était tout en sueur; un pareil repos devenait dangereux ; nous nous y opposâmes son père et moi : et tandis que nous cherchions les moyens d'y suppléer, j'aperçois à vingt pas de nous, un des bancs de marbre qu'occupaient seulement deux femmes, dont l'une me tournait le dos, et dont l'autre qui paraissait à peu près sexagénaire, causait avec la première du ton de la plus grande intimité. Je prends ma course et vais m'emparer de la partie du banc qui restait vide, en m'asseyant un peu familièrement à côté de l'inconnue ; celle-ci, surprise et blessée peut-être d'un pareil acte de possession, se retourne et lance sur moi un regard imposant... Je reconnais la reine. Surpris à mon tour et troublé à cet aspect majestueux, je recueille mes esprits, et je m’excuse de mon étrange méprise, en désignant le chasseur de sa majesté, qui dans ce moment même, éloigné de sa maîtresse, occupé à voir des bateleurs faire leurs tours d'adresse, m'avait fait prendre le change.

La reine ne put s'empêcher d'approuver mes raisons par le plus gracieux sourire ; et sur ce que j’ajoutai que la place dont je m'étais si imprudemment emparé, était destinée à une jeune dame enceinte, accablée de fatigue, Marie-Antoinette me dit avec une affabilité qu'embellissait un ton de la plus gracieuse plaisanterie : « Il ne faut pas que cette dame soit privée des hauts faits de son digne chevalier : veuillez, monsieur, aller l'inviter de ma part à venir occuper auprès de moi la place que vous avez si vaillamment conquise. » Je courus instruire ma belle compatriote de mon étrange aventure, et de l'honorable invitation dont j'étais porteur. La jeune dame éprouva la plus vive émotion, et déclara que, malgré son extrême fatigue , elle n'oserait jamais s'asseoir auprès de la reine.

« Mais cette invitation, lui dit son père, est un ordre auquel ne peut se soustraire la fille d'un chevalier de Saint-Louis. » En achevant ces mots, il l'entraîne sur mes pas, et la présente lui-même à Marie-Antoinette qui, à la vue d'un vieux militaire décoré, se lève, le salue avec la grace la plus majestueuse, et fait placer à ses côtés la jeune dame à la fois si touchée et si interdite, qu'elle ne peut d'abord proférer une parole.

La fatigue et l'émotion font couler sur sa figure charmante une sueur dont s'aperçoit la reine ; et à un signe fait à son chasseur revenu derrière elle, celui-ci court chercher dans les appartements un coussin de velours sur lequel s'assied, d'après les vives instances de sa majesté, la jeune dame que ce trait de bonté touche au point que des larmes s'échappent de ses yeux. Elle voudrait exprimer sa reconnaissance j mais le respect la retient, l'admiration lui coupe la voix. « Ces bancs de marbre sont trop froids pour vous dans ce moment », ajoute Marie-Antoinette, avec un accent qui partait du cœur. Votre état exige les plus grands soins ; il est tout naturel que la reine de France prenne soin du petit-fils d'un chevalier de Saint-Louis... nous ne saurions trop nous entourer de serviteurs fidèles. » En prononçant ces derniers mots, elle porta les yeux sur moi, pour juger sans doute de l'effet qu'ils produiraient. Je repartis à l'instant même avec cet élan d'un cœur français qu'exaltait cette scène ravissante : « Eh ! qui ne donnerait son sang et sa vie pour votre Majesté? »

Ma charmante compatriote un peu remise de son émotion, trouva la force de répondre aux questions que lui fit la reine sur le beau jardin de la France qu'elle habitait, sur l'âge, le caractère et la profession de son mari, sur les plaisirs qu'offrait la capitale ; enfin sur ce qui l'avait frappée le plus au séjour de Versailles. « Après l'insigne honneur dont votre Majesté daigne me combler » répond la jeune dame, « et qui jamais ne s'effacera de mon souvenir, ce qui m'a causé le plus de surprise, ce qui, sur tous mes sens, a produit un enchantement que je ne puis définir encore, c'est, je l'avouerai, le Petit-Trianon d'où j'arrive, et dont le goût, l'élégante simplicité, et cette réunion de tout ce que les arts ont produit de plus parfait, m'ont jetée dans un ravissement qui m'a convaincue, madame, que ce lieu de délices ne pouvait être l'ouvrage que d'une auguste main habituée aux prodiges de la perfection. »

Cette réponse., faite par la bouche la plus fraîche et la plus expressive, parut plaire à Marie-Antoinette. Elle redoubla de questions sur l'esprit des habitants des bords de la Loire, exprima le regret de n'avoir jamais pu les visiter, récapitula surtout avec une intention très marquée, les preuves de dévouement et de fidélité que cette belle portion du peuple français avait dans tous les temps données à ses rois ; puis , attachant sur moi un nouveau regard observateur, elle termina par ces paroles d'une expression pénétrante : « Puissent leurs descendants les imiter, et se convaincre par eux-mêmes que nous ne sommes pas indignes de leur amour ! »

Le coup-d'œil qu'elle jeta sur moi en s'éloignant, ne me permit plus de douter qu'elle me prenait, à mon costume, pour un député du tiers-état, et qu'elle avait un pressentiment de tous les troubles qui menaçaient la France. Je m'inclinai respectueusement, et je la suivis des yeux avec un secret tressaillement qui se renouvela plus vivement encore lorsqu'un hasard, presque aussi étrange que le premier, me conduisit de nouveau devant cette femme adorable réunissant alors tout ce qui constitue la véritable souveraine, et dont les traits majestueux, le son de voix et le charme inexprimable sont restés pour jamais empreints dans mon souvenir. »

Un peu plus loin, Bouilly évoque sa présentation officielle à la reine, en 1789, après le succès de sa pièce de théâtre « Pierre le Grand » écrite en 1788 :

« Je récapitulais un matin toutes les jouissances que m'avait procurées le succès de Pierre-le-Grand ; et je rendais grace à cette providence tutélaire des jeunes auteurs, lorsque j'appris qu'un plus grand honneur encore m'était réservé. Parmi les couplets chantés à la fin de mon ouvrage, il en était un de dévouement au roi, portant invocation pour son bonheur et sa conservation au peuple dont il s'était montré le père.

Ce couplet dans la bouche expressive de madame Dugazon qui l'avait lancé avec la chaleur de son âme et l'énergie de son attachement à la famille royale; ce couplet, dis-je, dans lequel Grétry avait eu l'heureuse idée de rappeler l'air si touchant d'Henri IV à Gabrielle, avait produit sur les spectateurs un mouvement électrique, un de ces nobles élans français qui réunissent tous les cœurs, toutes les opinions. On le faisait répéter à chaque représentation de la pièce dont il animait le dénouement. Aucun assistant ne quittait sa place où debout, et s'identifiant avec l'actrice inimitable, il répétait avec elle chaque parole, chaque note de cet air antique et ravissant, qui rappelle si bien l'amour, la franchise et la valeur du plus aimable et du meilleur de nos rois.

Cet effet populaire servait la cause de Louis XVI : il parvint jusqu'aux oreilles de la reine qui fit demander à Grétry les paroles et la musique de ce final de Pierre-le-Grand, dont on parlait sans cesse. Le moindre hommage que reçoivent les grands de la terre, dont la puissance est menacée, est accueilli par eux avec ivresse. Ils savent le distinguer de cet encens de cour dont ils sont rassasiés ; et reconnaissent alors, mais souvent trop tard, la vérité de ce précepte d'Ovide que devraient répéter chaque jour, à toute heure, ceux que le destin place au premier rang de l'ordre social : « Ne vous laissez point séduire par les mensonges de la flatterie! » Grétry était le directeur de la musique particulière de la reine : emploi purement honorifique, et qu'on n'accordait qu'aux plus hautes célébrités de l'Europe. Il avait, à ce titre, ses grandes entrées chez Marie-Antoinette, qui le chérissait, et l'honorait d'une bienveillance toute particulière.

Il s'empressa donc d'aller porter à l'auguste marraine de sa fille, les couplets de notre ouvrage, qu'il lui chanta lui-même avec cette expression et cet accent de vérité qui l'avaient fait surnommer en France le Molière de la musique. Il produisit tout l'effet qu'il attendait. La reine fut émue au point que ses beaux yeux se mouillèrent de larmes : elle saisit une main du célèbre compositeur qu'elle pressa dans les siennes, et lui dit avec cette grace ravissante qui ajoutait encore à l'éclat de la majesté : « Grétry, je vous reconnais bien là. Je veux chanter ces couplets au roi : il ne résistera pas à vous en faire ses remercîments. »

Elle lui fit ensuite des questions pleines d'intérêt sur l'auteur des paroles, qu'on disait être bien jeune encore, et le fils d'un des députés du tiers-état. Grétry s'exprima sur mon compte avec cette chaleur qu'on porte à ceux qu'on protège, qu’on adopte ; et il reçut l'ordre de m'amener le jeudi suivant à Versailles.

La reine voulait me voir, me connaître, me remercier. Le soir même il me rencontre au foyer du Théâtre-Italien,, et s'acquitte de l'ordre dont il était chargé. Sa figure, en ce moment, exprimait une sorte de joie paternelle qui me toucha vivement.

Le jeudi suivant, devant partir pour Versailles, vers dix heures, je me disposais à me montrer dans cette honorable entrevue avec cette respectueuse déférence due à ma souveraine ; mais en même temps avec cette dignité d'homme qu'inspire et que donne l'amour de l'indépendance, lorsque le valet de chambre de Grétry vint me remettre un magnifique nœud d'épée, blanc de lis et bleu de ciel, que ces dames, me dit-il, l'avaient chargé de m'offrir.

Je ne sais quel instinct me persuada que cette offrande si flatteuse venait principalement de celle qui m'avait décerné le laurier et les immortelles, sans cesse présentes à ma mémoire. J'ornai mon épée de ce nœud de rubans futilité de cette époque, bien ridicule, sans doute ; mais elle me parut ravissante , puisqu'elle m'offrait un souvenir de la céleste créature dont le charme produisait sur moi l'impression la plus profonde. Je me rendis aussitôt chez Grétry, étalant avec orgueil, avec ivresse, le nœud d'épée dont j'étais paré, et j'en fis les remercîments les plus expressifs à la mère et à ses filles, sans m'apercevoir que ces remercîments s'adressaient principalement à la belle Antoinette, qui me répondit en baissant ses deux grands yeux, mais avec cette gracieuse expression qui lui était familière, qu'en effet elle avait désiré que je me présentasse devant son auguste marraine, en véritable chevalier français. « Ce nœud d'épée, » lui répondis-je, « étant blanc de lis et bleu céleste, la reine s'apercevra sans peine que je porte vos couleurs. »

Elle sentit parfaitement cette allusion à son teint d'une éclatante blancheur, et à ses grands yeux bleus les plus beaux du monde. Armé par elle d'un nouveau sourire, je donnai le bras à son digne père, et nous montâmes en voiture.

Nous fûmes introduits, vers midi et demi, dans les petits appartements de la reine. Elle venait d'entendre la messe à la chapelle; et se débarrassant, en entrant dans son salon de musique, d'un pouf de velours noir qu'elle avait sur sa tête (c'était son diadème favori), quittant aussitôt une ample mantille de dentelle noire, qui couvrait la taille la plus majestueuse et le cou le plus ravissant, elle nous fait approcher.

Grétry n'avait pas achevé ma présentation , que Marie-Antoinette, cherchant à s'expliquer la surprise que lui causait ma figure, s'écrie vivement : « Je ne me trompe point monsieur : ce n'est pas la première fois que vous vous offrez à ma vue. — Votre Majesté, répondis-je en souriant, daigne se rappeler, je le vois, ce grand jeune étourdi, qui, sur la terrasse de l'Orangerie, osa s'emparer d'une place... — Oui, oui, sur un des bancs de marbre où j'étais assise. Je vous reconnais parfaitement.... Grétry, ajouta-t-elle du ton le plus gracieux, vous pouvez vous vanter d'avoir dans votre collaborateur un féal chevalier des dames. » ... A ces mots, elle nous félicite sur notre succès ; et, me regardant fixement, elle daigne m'adresser des remercîments du dévouement que j'avais montré pour la cause du roi. « Cela me charme d'autant plus, » me dit-elle avec un sourire un peu malin , « qu'on vous dit être, monsieur, le fils d'un député du tiers-état. — Si parmi les représentants de la nation, » lui répliquai-je, « il en est, madame, qui oublient leurs devoirs de vrais Français..... parce que, peut-être, on les a trop méconnus.... je supplie votre Majesté de croire qu'il en est qui donneraient pour elle et leur sang et leur vie ; et s'ils avaient, comme moi, l'inappréciable honneur d'approcher de votre auguste personne, ils éprouveraient, j'ose en être le garant, que le lien sacré qui nous unit à vous est indestructible. — Puisse le ciel vous entendre, monsieur ! Puissent surtout les délégués du peuple avoir votre âme et votre noble dévouement ! »

Elle change aussitôt de conversation, et, passant d'objets graves et sérieux, à cette gaîté ravissante, à cette prédilection protectrice qu'elle avait pour les lettres et les arts, elle m'adresse plusieurs questions pleines de charme et d'intérêt sur les douces illusions d'un premier succès. Je répondis qu'il ne suffisait pas de l'obtenir, mais qu'il fallait encore savoir l'expier. Elle m'examina de nouveau avec une scrupuleuse attention ; et je l'entendis très distinctement dire à Grétry placé près de son ottomane : « II est fort bien, votre collaborateur : tout-à-fait bien. »

(…)

Marie-Antoinette produisit sur tous mes sens une impression d'autant plus vive, qu'elle parla d'Antoinette Grétry avec ce tendre intérêt d'une marraine. Oh ! qu'elles pénétraient avant dans mon cœur, ces paroles bienveillantes qui s'échappaient de sa bouche !

Jusqu'alors elle m'avait ébloui par sa beauté, ravi par sa grace : combien elle me toucha par cette bonté pénétrante, par cette encourageante et majestueuse familiarité qui subjuguaient tous ceux qui pouvaient l'entendre!....

« Quel âge a maintenant ma filleule ? » demanda-t-elle à son père d'un ton véritablement maternel. « Dix-sept ans, » répond Grétry ; « et, depuis ce temps, elle n'est vêtue, elle n'est parée que des dons de votre Majesté.—J'espère bien, » ajoute la reine, « qu'elle n'en perdra jamais l'habitude. Elle réunit tout ce qui doit faire un jour une femme distinguée, accomplie : aussi je me charge de lui choisir un mari. — Je crois, réplique Grétry, avec ce sourire si fin dont il avait l'habitude , « que nous ferons mieux de la laisser choisir elle-même. Elle s'est fait de l'hymen un système de bonheur que je n'aurais pas le courage de contrarier; et ce ne sera, je le présume, que parmi les littérateurs ou les artistes qu'elle cherchera le compagnon de ses destinées. — J'approuve très fort ce système, » reprend Marie-Antoinette, et je conçois que le sort de sa mère lui fasse envie. Je pourrais aisément lui destiner un de mes officiers, un des seigneurs de la cour ; mais, où trouver pour elle, où rencontrer un Grétry ? » En achevant ces mots, elle présente sa belle main à l'illustre compositeur ; et celui-ci s'empresse d'y déposer le baiser le plus respectueux. Vivement ému par la haute faveur accordée au grand talent, j'éprouve un tressaillement qui n'échappe point aux regards de la reine ; et ces mots, proférés avec enthousiasme, m'échappent involontairement : « Ah ! qui n'envierait pas les prérogatives de la célébrité ? — Vous commencez la vôtre, monsieur, sous de trop favorables auspices, pour que je ne m'empresse pas de l'encourager. En parlant ainsi, Marie-Antoinette me présente de mème sa main royale : surpris, éperdu, je mets un genou en terre, et j'effleure de mes lèvres tremblantes cette auguste main, dont le contact produisit sur tout mon être une commotion si forte, que ma respiration fut arrêtée quelques instants , et qu'il me fut impossible de cacher le trouble extrême répandu sur mes traits épanouis : « Votre Majesté l'excusera, » dit Grétry , me serrant le bras et me faisant signe de me remettre : « c'est la première fois qu'il boit l'ambroisie. »

Ce mot charmant me remit tout-à-fait, et flatta la reine au point qu'elle répliqua : « On a raison de dire que vous parlez en musique ? » En ce moment, entrèrent madame Élisabeth et la princesse de Lamballe. Cette dernière était d'une figure agréable , d'une taille svelte, d'un maintien plein de grace et de noble simplicité. Elle attira quelques instants mes regards; mais bientôt ils se portèrent sur la digne sœur de Louis XVI, sur ce modèle accompli de toutes les qualités que la nature peut rassembler dans un seul être (…). Madame de Lamballe y joignit à son tour ces félicitations d'une jolie femme, si propres à flatter, à caresser l'oreille d'un jeune auteur ; et Marie-Antoinette, mettant le comble à sa ravissante urbanité, m'annonça que tous les jeudis, à pareille heure, j'avais dès ce moment mes grandes entrées auprès de son auguste personne, et qu'elle s'intéresserait toujours vivement aux nouveaux succès que je pourrais obtenir. Elle chargea Grétry de remettre à sa fille Antoinette un anneau qu'elle tira d'un de ses doigts, comme un gage du dernier triomphe de son père. Madame Elisabeth et la princesse de Lamballe, détachant alors quelques fleurs d'un bouquet que chacune d'elles portait à la main, les offrirent à l'auteur de tant de brillantes compositions, pour en orner sa trente-quatrième couronne. (…)

Oh ! qui m'eût dit alors que ces augustes personnages qu'environnaient tant de puissance et de grandeur ; que ces trois fidèles amies réunissant tant de vertus et d'attraits ; que ces trois têtes rayonnantes de fraîcheur, de grace et de majesté …. Ici je m'arrête ; mon sang bouillonne : mon cœur se brise, et la plume s'échappe de mes mains. »

Ces mémoires si intéressantes et charmantes ne sont malheureusement plus rééditées depuis le dix-neuvième siècle. On trouve néanmoins toujours des exemplaires en vente sur eBay ou Rakuten.

Bouilly mourut à 79 ans à Paris ; il est inhumé au Père-Lachaise.

En 2021 un livre a paru qui lui est consacré, aux éditions Cépaduès : « La terreur et les honneurs - Jean-Nicolas Bouilly, artiste et Franc-maçon »

_________________

« elle dominait de la tête toutes les dames de sa cour, comme un grand chêne, dans une forêt, s'élève au-dessus des arbres qui l'environnent. »

Comte d'Hézècques- Messages : 4390

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 44

Localisation : Pays-Bas autrichiens

Re: Jean-Nicolas Bouilly (1763 - 1842) écrivain et dramaturge

Re: Jean-Nicolas Bouilly (1763 - 1842) écrivain et dramaturge

Merci, mon cher Félix, pour l'ouverture de ce sujet, et la découverte que nous faisons grâce à toi de Jean-Nicolas Bouilly, assortie de cette anecdote pleine d'adoration.

Comte d'Hézècques a écrit:

Et bien d’autres titres encore. En 1835, sentant sa fin s’approcher, Jean-Nicolas Bouilly fait publier ses « Adieux du vieux conteur », mais comme Jean d’Ormesson, la mort ne voulant pas encore de lui, en 1838 il publiait un nouveau recueil : « Nouvelles Causeries d'un vieillard ».

En citant d'Ormesson, la mort ne voulant pas encore de lui , tu me fais penser à la doyenne de l'humanité, une religieuse française, Soeur André, de 118 ans ( qui dit mieux ?

Se demandant ce qu'elle fait encore ici bas, la pauvrette répond par cette jolie formule :

" Dieu m'a oubliée . "

_________________

... demain est un autre jour .

Mme de Sabran- Messages : 55807

Date d'inscription : 21/12/2013

Localisation : l'Ouest sauvage

Re: Jean-Nicolas Bouilly (1763 - 1842) écrivain et dramaturge

Re: Jean-Nicolas Bouilly (1763 - 1842) écrivain et dramaturge

Merci, cher Félix, pour l'ouverture de ce sujet biographique, et d'avoir pris le temps de recopier ces extraits remarquables. J'ignore si les anecdotes sont véridiques, en tous cas, elles sont charmantes.

J'aime bien son style, il est plaisant à lire. C'est étonnant que ses Mémoires n'aient pas été réédités au 20e siècle ?

J'aime bien son style, il est plaisant à lire. C'est étonnant que ses Mémoires n'aient pas été réédités au 20e siècle ?

Dernière édition par La nuit, la neige le Dim 1 Mai - 17:47, édité 1 fois

La nuit, la neige- Messages : 18209

Date d'inscription : 21/12/2013

Re: Jean-Nicolas Bouilly (1763 - 1842) écrivain et dramaturge

Re: Jean-Nicolas Bouilly (1763 - 1842) écrivain et dramaturge

La nuit, la neige a écrit:Merci, cher Félix, pour l'ouverture de ce sujet biographique, et d'avoir pris le temps de recopier ces extraits remarquables. J'ignore si les anecdotes sont véridiques, en tous cas, elles sont charmantes.

Je me suis posé la même question quant à la véracité. Ce qui est sûr, c'est que Bouilly a été l'ami de Grétry et de sa fille Antoinette. Sans doute il a vu la reine à plusieurs reprises ; même dans le parc de Trianon, cela ne m'étonnerait pas ; toutefois, vu ses talents de conteur invétéré, il a sans doute voulu embellir ses souvenirs pour impressionner la postérité

_________________

« elle dominait de la tête toutes les dames de sa cour, comme un grand chêne, dans une forêt, s'élève au-dessus des arbres qui l'environnent. »

Comte d'Hézècques- Messages : 4390

Date d'inscription : 21/12/2013

Age : 44

Localisation : Pays-Bas autrichiens

Sujets similaires

Sujets similaires» Bustes de Marie-Antoinette d'après Brachard (Jean-Charles ou Jean-Nicolas)

» Jean-Baptiste Jules Bernadotte (1763-1844)

» Nicolas Caritat, marquis de Condorcet

» Souvenirs de Jean-Nicolas Barba (1769-1846), ancien libraire au Palais-Royal.

» Napoléon Bonaparte, Napoléon 1er

» Jean-Baptiste Jules Bernadotte (1763-1844)

» Nicolas Caritat, marquis de Condorcet

» Souvenirs de Jean-Nicolas Barba (1769-1846), ancien libraire au Palais-Royal.

» Napoléon Bonaparte, Napoléon 1er

LE FORUM DE MARIE-ANTOINETTE :: La famille royale et les contemporains de Marie-Antoinette :: Autres contemporains : les hommes du XVIIIe siècle

Page 1 sur 1

Permission de ce forum:

Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum